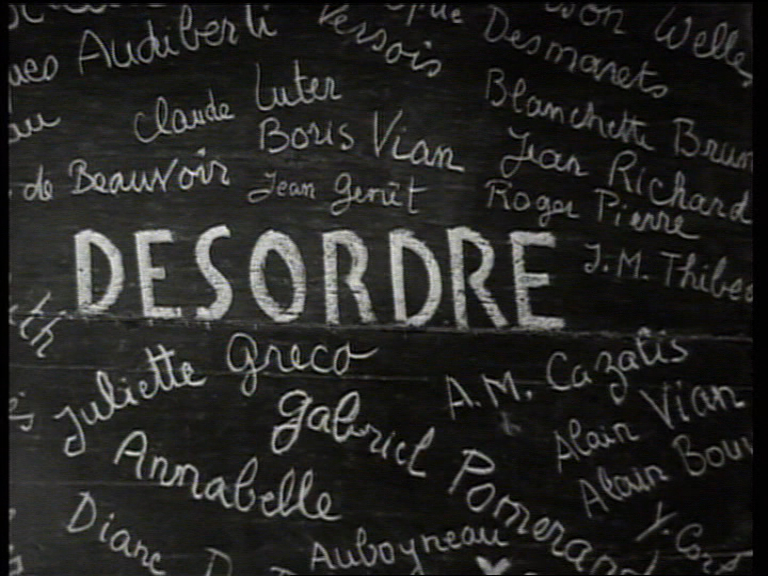

DÉSORDRE

— échos de Mai 68 au cinéma

À la faveur des 50 printemps d'un certain mois de Mai, dont le cinéma sut annoncer, accompagner, poursuivre le profond bouleversement social et culturel, l'association Monoquini propose au Cinéma Utopia et dans d'autres lieux à Bordeaux une programmation mensuelle de films en prise avec le climat de l'époque et les préoccupations qui sont toujours les nôtres, mêlant subversion carabinée, liberté narrative et invention formelle, critique et mise à mal des conventions sociales, expérimentations collectives et militantes.

![]()

C'est à Jacques Baratier (1918-2009) que nous empruntons le titre explicite de ce cycle. Cinéaste à l'œuvre protéiforme qui a librement traversé les courants sans jamais s'inscrire dans un style définitif, admirateur de René Clair et du jeune Philippe Garrel, il se disait davantage peintre et poète attentif à la fantaisie créatrice et aux univers désaccordés, puisant dans le surréalisme, la critique sociale acerbe et la psychanalyse. On lui doit Goha (où il révèle le jeune Omar Sharif et une certaine Claudia Cardinale, encore lycéenne), La Poupée (dont le personnage principal est interprété par un travesti), Dragées au Poivre, comédie tapageuse au casting étourdissant, La Ville Bidon, une satire de l'urbanisme des villes nouvelles, L'Araignée de Satin, avec Ingrid Caven, Catherine Jourdan et Roland Topor, ou encore Rien, Voilà l'Ordre, tourné dans une institution psychiatrique.

Nous lui rendons hommage avec ces deux premières séances.

![]()

DÉSORDRE / 1

MARDI 30 JANVIER — 20H45

Deux films :

Désordre (1948, n&b, 13 minutes) dévoile l’attachement profond de Jacques Baratier, alors jeune journaliste, au quartier de Saint-Germain-des-Prés, en plein bouillonnement créatif et intellectuel. Ce documentaire rare au ton irrévérencieux accompagne l’émancipation de la jeunesse parisienne de l'après-guerre qui investit les cafés et les caves de Saint-Germain, des lieux mythiques (le Flore, les Deux Magots, la Hune, le Tabou, le Club Saint-Germain, la Rose Rouge, le Vieux Colombier) où elle découvre le Be-bop et le New Orleans Jazz, Claude Luter et Boris Vian, les poèmes de Prévert, les romans de Camus, le mouvement lettriste à la tête duquel se trouve Gabriel Pomerand, et la philosophie de Sartre.

Gabriel Pomerand déclamant un poème lettriste dans Désordre (1948)

Se déroulant au fil des rencontres, Désordre croise également nombre de personnalités peuplant cette jungle moderne que Baratier a côtoyée de près : de Jean Cocteau à Simone de Beauvoir, en passant par Jacques Audiberti, Olivier Larronde, Alexandre Astruc, ou encore Juliette Gréco, interprète de "Si tu t’imagines" de Raymond Queneau et Joseph Kosma. Avec Le Désordre a 20 ans (1967, en projection 35mm, n&b, 1h10), tourné deux décennies plus tard dans ce même quartier, le réalisateur forme un pont reliant deux époques, soulignant les divers changements socio-culturels intervenus depuis avec l’arrivée de nouvelles personnalités (Roger Vadim, Marc’O et ses "Idoles", Antoine, Zouzou, Arthur Adamov, Emmanuelle Riva, Claude Nougaro, Philippe Clay, François Dufrêne...).

À l'ombre du clocher de l'église de Saint-Germain que l'acteur Roger Blin appelle "le caillou", il continue de se passer quelque chose.

Juliette Greco en 1966

Juliette Greco en 1966

![]()

DÉSORDRE / 2

MARDI 20 FÉVRIER — 20H45

Deux films :

Eden Miseria (1967, n&b, en projection 35mm, 17 minutes) illustre l'intérêt de Baratier pour les expériences marginales, en réalisant à Katmandou à l'hiver 1967 le portrait de jeunes gens se qualifiant de beatniks et qui, refusant le caractère oppressif de la société occidentale, ont pris la route en quête d'un mode de vie différent basé sur la communauté.

Jean-Baptiste Thiérée dans Piège.

Bulle Ogier et Bernadette Lafont dans Piège.

Admiré par Eugène Ionesco et André Pieyre de Mandiargues, Piège (1968, n&b, 50 minutes), un des films les plus déconcertants de Baratier, emprunte résolument la voie de l'expérimentation. Précédé d'un prologue de Fernando Arrabal, il met en scène en une sorte d'hallucination les débordements de deux jeunes délinquantes (Bernadette Lafont et Bulle Ogier) attirées dans une demeure labyrinthique semée de pièges saugrenus par un mystérieux propriétaire (Jean-Baptiste Thiérée) obsédé par la peur d'être volé. Exprimant ses tendances anarchistes, c'est l'occasion pour Baratier de s'essayer à une forme d'écriture automatique au cinéma, à une exploration de l'inconscient enchainant les séquences fantasmatiques dans un fracas d'images et de sons. La musique de ce drôle de cauchemar est signée François Tusques.

![]()

Un cycle proposé par l'association Monoquini en partenariat avec le Cinéma Utopia.

Remerciements : Argos Films (Maÿlis Berger), Tamasa Distribution.

![]()

DÉSORDRE +

MARDI 6 MARS — 12H30

DANS LE CADRE DE CINÉMIDI

BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK

85 Cours du Maréchal Juin - Bordeaux

Entrée libre

"C'est donc cela l'art de la représentation de l'histoire. Il repose sur une perspective faussée. Nous, les survivants, nous voyons les choses de haut, toutes en même temps, et cependant nous ne savons pas comment c'était."

(illustration : Paris incendié, Mai 1871. NUMA fils © Saint-Denis, musée d'art et d'histoire - Cliché I. Andréani)

LA COMMUNE, LOUISE MICHEL ET NOUS

Michèle Gard

France / 1972 / n&b / projection 16mm / 43 min.

A partir du rôle joué par Louise Michel dans la Commune de Paris, ce film établit un lien entre la Commune de 1871 et les luttes révolutionnaires du XXe siècle. Le décalage entre l'image, qui fait l'apologie des mouvements révolutionnaires, et le commentaire, qui fait de Louise Michel une idéaliste romantique, donne à ce film une place à part dans la production du cinéma militant des années 1970. Produit par Pascal Aubier, le générique de fin remercie Vautier, Marker, Marret, SLON... dont on sent l'empreinte.

Le film est un montage très dense de sources filmiques et d'archives diverses. On retrouve même le court dessin animé de Lee Savage, Mickey Mouse au Vietnam. Le commentaire est dit par Hélène Martin et Marc Ogeret.

Film précédé de

LA MORT DU RAT

Pascal Aubier

France / 1973 / n&b / projection 16mm / sans paroles / 7 min.

Grand prix du festival d'Oberhausen, 1973.

Fable politique : un ouvrier enchaîné aux cadences d'une usine d'emballage de haricots se rebiffe, est sermonné, rentre chez lui, brutalise sa femme, qui gifle son gamin, qui donne un coup de pied au chien, qui saute sur le chat qui tue le rat.

![]()

DÉSORDRE / 3

MARDI 13 MARS — 20H15

LES PETITES MARGUERITES

(Sedmikrásky)

Un film de Vera Chytilova

Tchécoslovaquie, 1966, couleur et n&b, 1h16, VOSTF

Avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova

Deux jeunes filles, prénommées Marie 1 et Marie 2, vivent selon leur fantaisie : elles se font inviter à déjeuner par de vieux messieurs qu’elles congédient, se promènent quasi nues quand elles ne s’habillent pas de façon extravagante, volent,

détruisent, ne cessent de manger, ou plutôt de se goinfrer de façon répugnante.

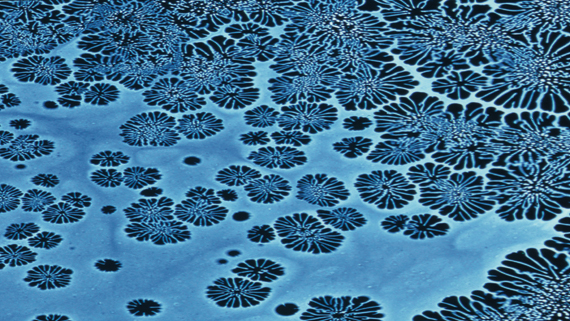

Véritable feu d’artifice cinématographique, LES PETITES MARGUERITES se présente comme un remarquable tour de force : trucages, jeux de couleurs, jaillissement ininterrompu d’images élaborées jusqu’à la préciosité, montage choc, illustrant la formidable inventivité de la nouvelle vague Tchèque et plus généralement du cinéma des pays de l’Est en cette fin des années 60, où l’on détecte l’influence de Godard, du cinéma expérimental américain et du pop art.

L’éclat particulier du film de Chytilova, figure flamboyante du Printemps de Prague et du mouvement féministe naissant, découle de l’anticonformisme virulent d’un scénario très délié basé sur une surenchère galopante de mauvais sentiments. Si les affreuses et affriolantes héroïnes méprisent toute convention sociale, c’est que rien n’est respectable : «Puisque la dépravation est partout, nous serons dépravées aussi».

On conçoit que le film ait été fraichement accueilli par les autorités tchèques dans la mesure où il traduit une mise à mal de la conscience révolutionnaire au sein d’une société qui accède à la consommation.

Le film, dans sa verdeur et son insolence intactes, est dédié à ceux qui ne s’indignent que pour des salades piétinées.

Film précédé de

UN MISANTHROPE

Gérard Pirès

France, 1966, n&b, 5 min.

Projection 35mm

Un homme rendu fou par la vie dans les grands ensembles élimine méthodiquement ses voisins pour avoir la paix. Une pochade bête et méchante à l’humour détonnant.

![]()

DÉSORDRE / 4

MARDI 3 AVRIL — 20H15

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

JE, TU, ELLES

Un film de Peter Foldès

France, 1969-72, couleur, 1h20

Musique de Bernard Parmegiani avec Robert Cohen-Solal et Daevid Allen & Gong.

Avec Denise Glaser, Francis Blanche, Henri Piegay, Jacqueline Coué, Anémone, Bernadette Lafont, Juliet Berto, Margareth Clémenti...

Un directeur de galerie d’art contemporain (Francis Blanche dans un de ses rôles les plus excentriques), interviewé par une célèbre journaliste de la télévision (la sublime Denise Glaser en robe lamée), évoque l’histoire de Valery, un peintre conceptuel qu’il a découvert et qui s’est littéralement noyé dans ses propres fantasmes.

Produit par le Service de la Recherche de l’ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision Française), JE TU ELLES est un bijou inclassable aux accents psychédéliques. Il nous ramène en un temps où la télévision n’était pas qu’un meuble idiot mais parfois un terrain exceptionnel d’expérimentation et de création. Sous l’impulsion de téméraires directeurs de programmes, la rencontre de plasticiens et d'ingénieurs voyait émerger la vidéo en tant qu'expression artistique. Jean-Christophe Averty et Max Debrenne expérimentaient alors en pionniers les effets graphiques sur des images de télévision, dans le cadre des émissions de variétés "Histoire de sourire" et "Les Raisins verts" de la première chaîne française.

Peter Foldès s’inscrit dans cette famille de bricoleurs innovateurs. Peintre, dessinateur et cinéaste d’origine Hongroise, il est une figure héroïque mais aujourd’hui bien oubliée du cinéma d'animation. Il est le premier, en 1964, à réaliser avec les outils vidéo balbutiants un court film d'animation graphique en couleur. De même, METADATA, qu'il réalise en 1971, est le tout premier film d'animation figuratif résultant de la combinaison d'un synthétiseur d'images et d'un ordinateur, suivi de LA FAIM, récompensé à Cannes en 1974. Il développera cette technique mixte jusqu'à sa disparition précoce en 1977.

Après des débuts à Londres, Foldès s’installe à Paris au début des années 60 et rejoint le Service de la Recherche de l'ORTF sous la direction de Pierre Schaeffer, le père de la musique concrète. En 1968, à l'instar du GRM (Groupe de Recherche Musicale), est créé le GRI (Groupe de Recherche Image) où Francis Coupigny met au point le "truqueur universel" que Martial Raysse, Peter Foldès et Jean-Paul Cassagnac utiliseront pour des essais de colorisation de la vidéo à partir d'images en noir et blanc. Les échanges entre GRM et GRI furent fertiles. Citons Piotr Kamler, animateur majeur dont les courts métrages furent accompagnés de compositions électroacoustiques originales de François Bayle ou Bernard Parmegiani.

Les films expérimentaux réalisés par Peter Foldès à la fin des années 60, rare manifestation d'une sensibilité psychédélique en France à cette époque, sont d'autant plus étonnants qu’un grand nombre a été réalisé dans le cadre du service public de l'ORTF. Il se fit également connaître du grand public en réalisant des spots publicitaires (son clip animé pour Bahlsen fut fameux en son temps), et en dessinant les aventures acidulées de "Lucy" dans le journal Pilote, qui ne connurent malheureusement pas de postérité.

JE TU ELLES, l’unique long métrage de Foldès, est un film d’une grande rareté, inédit en salle et n’ayant fait l’objet que de quelques diffusions télévisuelles au début des années 70. C’est un véritable terrain de jeu pour l’artiste-cinéaste qui donne libre cours à son imagination au travers de situations symboliques et de flashbacks délirants, mêlant ses acteurs à des séquences animées et des traitements vidéo avec une extraordinaire virtuosité. Accompagnée d’un formidable casting, ponctuée d’un humour caustique, cette fresque célébrant le Pop art et les voyages intérieurs qui rappelle par moment le flamboyant BELLADONNA (1973) de Eiichi Yamamoto, nous ramène à une époque d’invention et de liberté à la fois formelle et narrative, avec une bande originale qui ravira les amateurs d’expérimentation musicale.

Film précédé de

GIRAGLIA

Thierry Vincens

France, 1968, n&b, 5 min.30

Projection 35mm

GIRAGLIA a été réalisé en 1968, sur des extraits des Jerks de Pierre Henry composés pour le ballet de Maurice Béjart, Messe pour le temps présent, créé l'année précédente au Festival d'Avignon. En 1963, Maurice Fleuret pouvait écrire: «Les projections cinématographiques de Thierry Vincens sont plus qu'un somptueux numéro de cinéma abstrait, plus qu'une illustration visuelle d'un monde intérieur dont la musique nous transmet l'écho, elles déterminent véritablement avec l'univers sonore une synthèse lyrique dont la force de persuasion est unique dans l'histoire de l'art nouveau.»

![]()

Un cycle proposé par l'association Monoquini en partenariat avec le Cinéma Utopia.

Remerciements : Les Films du Jeudi, Frédérique Ros, Light Cone.

![]()

DÉSORDRE / 5

MARDI 29 MAI — 20H

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

Tarif : 7€ ou ticket d'abonnement Utopia

LES AMANTS RÉGULIERS

Un film de Philippe Garrel

France, 2004, n&b, 3h03

Musique de Jean-Claude Vannier

Avec Louis Garrel, Clotilde Hesme, Maurice Garrel, Marc Barbé…

Lion d’Argent, Festival de Venise 2005

Prix Louis Delluc – Meilleur film français, 2005

Projection 35mm

Paris, Mai 68. François, un poète de 20 ans qui tente d’échapper au service militaire, rencontre Lilie sur les barricades, durant les émeutes dans le Quartier Latin.

À la suite de l’échec de l'insurrection, ils engagent une relation amoureuse et se joignent à une communauté de jeunes gens dans la demeure d’un héritier opiomane. Dans un noir et blanc crépusculaire (magnifique lumière signée William Lubtchansky), Philippe Garrel, témoin de ces événements qui ont hanté sa production cinématographique depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui, dépeint la dérive amoureuse et le désengagement politique de jeunes idéalistes gagnés par la perte des illusions.

« LES AMANTS RÉGULIERS impressionne d’abord par son ambition sans pareille dans le cinéma français contemporain. Prendre en écharpe Mai 68 et les espoirs déçus qui ont suivi et ajouter à ce portrait générationnel l’histoire matricielle, toujours unique, de la naissance de l’amour. Lier ensemble révolution politique et révolution intime, les révolutionnaires d’une nuit et les amants réguliers. Pareille ambition exigeait une forme ample (trois heures) et une césure inaugurale (68 puis 69), opposant la condensation du mois de mai en une nuit épique au quotidien intemporel d’une bande de rêveurs qui transforment avec élégance l’opium en amour et l’amour en opium.

68 : deux casques blancs recouvrant des tignasses sombres s’agitent dans la nuit. Les motards de Cocteau, nouveaux Orphées, jettent désormais des pavés au milieu des ruines. François (Louis Garrel), la main bandée, fait l’expérience inaugurale de ce qu’un autre film de Garrel avait formulé avec force : « Liberté, la nuit ». Autour, Paris est réduit à néant, ni Quartier Latin ni Boul’ Mich, juste des panneaux couchés au sol et des pavés amassés dans un grand terrain vague. Singularisé en une nuit, Mai s’anoblit en événement mythique ; au petit matin, tout sera fini. Les enfants rentrent chez eux, comme après l’école, et racontent l’aventure à leur mère. LES AMANTS RÉGULIERS ne sombre pas dans la nostalgie édifiante mais accorde une place parfois drôle à l’insouciance de ces jeunes gens très sérieux : les étudiants naïfs s’étonnent de la charge des CRS, certains rêvent d’une révolution sans victime.

69 : les irréductibles n’ont pas tourné leur veste. Une scène de boite de nuit convertit le chaos de la rue en chorégraphie sur les paroles de « Next time tomorrow/Where will we be ? » (…) Le titre laisse attendre un film sur le couple, sujet que Garrel a maintes fois mis en scène. Et surprise, l’équilibre délicat ne sacrifie pas le couple au groupe, bien au contraire : de la vie des amants Lilie et François, Garrel filme des balades nocturnes nappées de la musique de Jean-Claude Vannier, comme si de ces deux-là, il n’y avait pas grand-chose à dire. C’est que le cœur de ce diptyque générationnel est peut-être ailleurs : dans la solitude qui retranche chaque homme dans son corps, quelle que soit la communauté (des amants, des amis) qui l’accueille. (…) Par un système de poupées russes, le film passe du groupe au couple, du couple à la solitude. D’un portrait historique précieux à un aveu existentiel. »

(Stéphane Delorme, Cahiers du Cinéma n°605, Octobre 2005).

![]()

Un cycle proposé par l'association Monoquini en partenariat avec le Cinéma Utopia.

Remerciements : Lucie Daniel, AdVitam.

![]()

DÉSORDRE / 6

MARDI 26 JUIN — 20H15

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

Tarif : 7€ ou ticket d'abonnement Utopia

LES DOIGTS DANS LA TÊTE

Un film de Jacques Doillon

France, 1974, n&b, 1h40

Avec Christophe Soto, Olivier Bousquet, Roselyne Villaumé, Ann Zacharias

Quatre jeunes gens encore adolescents – deux garçons, deux filles – vont au cours d’une semaine d’été expérimenter un ménage à quatre entre les murs d’une petite chambre sous les toits de Paris. Cela sera pour eux autant une initiation sentimentale qu’une prise de conscience de leur condition sociale.

D’un côté, les jeunes prolétaires : Chris, l’apprenti-boulanger, entre en conflit avec son patron et se barricade dans le logement que ce dernier lui concède ; son copain Léon, mécano par intermittence et truculent hâbleur, s’amuse de l’existence du GRAT (Groupe de Résistance au Travail) où il espère gagner une place de cadre ; Rosette, la timide petite amie de Chris, est vendeuse à la boulangerie. De l’autre, Liv, une jolie Suédoise de passage dans la capitale, instruite, émancipée et un peu délurée, va déniaiser ce petit groupe et ouvrir de nouvelles perspectives.

On saisit d’emblée que LES DOIGTS DANS LA TÊTE, avec son drôle de titre, est encore tout imprégné de l’esprit libertaire de L’AN 01, le premier film de Jacques Doillon d’après la BD éponyme de Gébé, dont le postulat était : « On arrête tout et on réfléchit ». Ici, on arrête en premier lieu de travailler, non plus sur le plan conceptuel et utopique, mais concrètement, dans un rapport neuf à l’existence, où il n’est plus question de perdre sa vie à la gagner, avec les conséquences que cela implique. Il s’agit pour ces jeunes adultes qui veulent rompre avec le déterminisme social et un certain carcan moral, d’envisager un autre avenir possible, et de le faire dans un tourbillon de fantaisie. Car ici on prend avant tout le temps de faire l’amour, de jouer et de plaisanter, de rire des autres et de soi, avec une soif communicative de liberté.

Au moment où, dans le sillage du cinéma militant hérité de mai 68, la « fiction de gauche » et l’injonction politique sont largement répandues dans le cinéma français du début des années 70 dans un souci supposé de réalisme et d’authenticité, émerge un courant qui tend à rompre avec les films sentencieux d’intervention sociale. De nouveaux auteurs s’évertuent, à l’instar des cinéastes tchèques du Printemps de Prague, de montrer la jeunesse issue de milieux modestes ou la classe ouvrière dans leur quotidien, au travail et dans leurs amours, sans dogmatisme, en se rapprochant du détail et de la vie des personnages.

Ce label de « Nouveau Naturel », indiquant une voie possible mais finalement éphémère, fut d’ailleurs contestée par Doillon qui, réfutant le naturalisme, revendique plutôt la maladresse et les hésitations des acteurs pour atteindre une forme d’émotion. Les interprètes des DOIGTS DANS LA TÊTE, inexpérimentés mais capables de s’identifier à leur personnage, sont prodigieux de simplicité, donnant l’impression que l’intrigue s’invente sous nos yeux. Il y a pourtant chez Doillon une exigence d’écriture (les dialogues ont été minutieusement composés) et de mise en scène qui, avec ses longs plans fixes admirablement cadrés en noir et blanc dans une unité de lieu, le rapproche de Jean Eustache.

C’est en effet à cette famille informelle en marge de la Nouvelle Vague, « enfants de Robert Bresson » pour certains, où l’on trouve Maurice Pialat, Jacques Rozier, Philippe Garrel, qu’il faut rattacher le film de Doillon, d’inspiration autobiographique, « fait à la main », avec peu de moyens. Un cinéma pauvre, nécessaire, qui rayonne de vitalité.

Entre chronique sociale et récit initiatique, la justesse des acteurs, la drôlerie des situations, le mélange de naïveté et de vérité confèrent à ces scènes de vie de Bohème une fraicheur et un bonheur intacts.

(cette notule puise abondamment dans l'ouvrage de Jacques Prédal consacré à Jacques Doillon, Trafic et topologie des sentiments, éditions Cerf-Corlet)

![]()

DÉSORDRE / 7

MARDI 11 SEPTEMBRE — 20H15

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

Tarif pour cette séance: 4€

PAUL

Un film de Diourka Medveczky

France, 1969, n&b, 1h30

Avec Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont, Jean-Pierre Kalfon

Paul, un jeune homme de bonne famille, rompt avec son milieu bourgeois et part sur la route. Après un passage chez une tante fantasque, puis chez un cousin qui s'adonne à la drogue et une expérience expéditive comme ouvrier agricole, il rencontre une communauté végétarienne fuyant la société. Il est accueilli par les pèlerins jusqu'au jour où leur chef trahit les préceptes qu'il inculque. Paul part alors avec Marianne, la femme de celui-ci. Ils s'installent tous deux sur une île déserte, mais un escadron d'entrepreneurs et de cadres débarquent.

« Qui est Diourka Medveczky, dont le nom est tombé dans l’oubli aussi vite qu’il était apparu dans le septième art ? D’origine hongroise, Medveczky fuit son pays à dix-huit ans après la Seconde Guerre pour s’installer en France et y étudier la peinture. Mais c’est la sculpture qui lui tend les bras et, de rencontres en ateliers, de petits boulots en galeries parisiennes, il reçoit le Grand Prix du salon de la jeune sculpture, avant de dévier vers un autre art, qu’il dit « plastique » et « monumental » : le cinéma. À cette époque, Bernadette Lafont entre dans sa vie ; elle deviendra son épouse, la mère de ses trois enfants (dont l’actrice Pauline Lafont), l’actrice principale de MARIE ET LE CURÉ, premier court-métrage réalisé en 1967 (un second est réalisé en 1969, JEANNE ET LA MOTO), et de Paul, son unique long, tourné deux ans plus tard mais jamais sorti en salles. Pourtant, les critiques qui l’accueillent en festival sont alors dithyrambiques : « film unique » malgré ses imperfections, un « chef-d’œuvre », d’une « sincérité déchirante », plein de fulgurances et de grave cocasserie. Après cette injustice de la distribution, Medveczky mettra un terme définitif à sa carrière cinématographique et se retirera de la vie sociale en 1972.

Son cinéma est pourtant d’une originalité impressionnante. Certes, ses films s’inscrivent pleinement dans le bouleversement moderne du cinéma de l’époque. Medveczky va chercher ses visages dans la Nouvelle Vague, confrontant dans PAUL celui de sa belle à l’indispensable Jean-Pierre Léaud et l’incontournable Jean-Pierre Kalfon. Son engagement poético-politique, dont l’étrangeté est encore plus radicale que celle d’un Godard post-68, évoque les nouvelles vagues de l’Europe de l’Est. Son humour cruel rappelle celui de Polanski ou Skolimowski. Le jeu antinaturaliste de ses acteurs et la rigueur de son cadre le renvoient à Bresson, quand la sensualité morbide et le surréalisme de ses images n’est pas sans faire songer à Buñuel, dont le cinéaste hongrois ne refuse aucunement la parenté.

De terre et d’eau. De fougère et de chair. De nuages et de pierre. C’est là, dans cette présence rare et puissante de la matière qu’explose la singularité du cinéma de Diourka. Chaque plan vient caresser les yeux, tel un poème tactile, grâce au traitement contrasté de la lumière par lequel l’éclat des blancs et la profondeur des noirs fait exploser les intenses nuances de gris. Medveczky a recourt au langage cinématographique comme un sculpteur, transformant ses scènes en bas-reliefs.

La mort, toujours, vient conclure ces films primitifs et plastiques qui portent sur la société moderne un regard aussi atroce que burlesque. Car derrière leur loufoquerie poétique, l’humour (noir) interroge le malaise d’une jeunesse en perte d’idéaux et l’absurdité du monde. »

(D’après Estelle Bayon)

_________________________________________________________________________________________

— Nous apprenons avec tristesse en ce mois de novembre la disparition de Diourka Medveczki le 26 septembre 2018 à l'âge de 88 ans. Nous saluons rétrospectivement sa mémoire avec cette séance-hommage. Diourka nous laisse une œuvre magnifique, et les portraits qu'en ont fait André S. Labarthe et Jean-Baptiste Alazard nous le garderont vivant, avec sa folie douce, sa lumière, sa bonté, sa beauté.

![]()

DÉSORDRE / 8

MARDI 30 OCTOBRE — 20H15

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

Tarifs : 7€ ou ticket d'abonnement Utopia

LA COUPE À 10 FRANCS

Un film de Philippe Condroyer

France, 1975, couleur, 1h36

Avec Didier Sauvegrain, Roselyne Villaumé, François Valorbe…

Scénario de Philippe Condroyer d’après un fait réel.

Musique créée à l’image par Anthony Braxton, Antoine Duhamel, François Méchali.

Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 1974

Dans un village de banlieue, les jeunes employés d’une fabrique de meubles subissent la pression de leur patron pour se faire couper leurs cheveux longs. Face à l’arbitraire de cette exigence, ils résistent au point de se faire renvoyer. Ils tentent, en vain, de faire valoir leurs droits avec l’aide d’un syndicaliste. L’un d’eux, André, n’en démord pas. D’un prétexte trivial, sujet à des situations cocasses, nait une confrontation de plus en plus âpre et inégale dont les conséquences seront tragiques.

Oublié pendant plus de quarante ans et récemment redécouvert, LA COUPE À 10 FRANCS est un film singulier et bouleversant au parcours chaotique. Philippe Condroyer, homme de télévision qui a précédemment réalisé nombre de courts métrages industriels, puis, grand écart, TINTIN ET LES ORANGES BLEUES (1964) et UN HOMME À ABATTRE (1967) avec Jean-Louis Trintignant et Valérie Lagrange, va faire prendre un tournant inattendu à sa carrière, après la lecture d’un fait divers qui l’ébranle et à partir duquel il va écrire d’une traite un scénario pour ce qui sera son troisième et dernier long métrage pour le cinéma. Il va chercher à comprendre, sans mener d’enquête préalable sur les lieux mais porté par une nécessité intérieure, ce qui a poussé un jeune homme à s’immoler devant les grilles de son usine.

Réalisé dans des conditions difficiles avec le maigre argent d’un producteur véreux, tourné en 16mm en son direct avec une équipe technique réduite et des acteurs inconnus, le film va pourtant bénéficier de ce dénuement pour atteindre une forme d’humilité et de justesse.

En dépit de sa sélection à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1974 et de critiques élogieuses, il est victime des vicissitudes de la distribution, passant de main en main avant de disparaitre définitivement des écrans, les droits ne pouvant pas même être rachetés par son auteur.

Il s’agit pourtant là d’une œuvre importante du cinéma français des années 70, au moment où émergent un certain nombre de films réunis sous l’étiquette éphémère de « nouveau naturel », où se distinguent entre autres Joël Séria ou Claude Faraldo. Contemporaine des DOIGTS DANS LA TÊTE de Jacques Doillon (projeté à Utopia en juin dernier) avec qui elle partage une de ses interprètes (la délicate Roselyne Villaumé), on peut rapprocher cette COUPE du Maurice Pialat de L’ENFANCE NUE de par la pureté de sa ligne narrative et la concision de son écriture, portées par une sincérité indéniable.

Si la forme est dépouillée, elle n’est pas aride. Condroyer compose admirablement ses cadres, captant la lumière de paysages pluvieux avec l’œil d’un peintre. La spontanéité des rapports au sein du groupe des jeunes ouvriers autant que la solitude intérieure d’André sont restituées à une juste distance. Les dialogues font appel en grande part à l’improvisation. Les acteurs, en premier lieu Didier Sauvegrain, le héros de cette sinistre affaire, font preuve d’un naturel confondant. De même, la relation qui se noue entre le jeune menuisier et Léane, la petite postière, a la pudeur et la grâce des premières fois. La musique, magnifique, improvisée à l’image par le saxophoniste de free jazz Anthony Braxton à partir d’un thème d’Alain Duhamel, ponctue les scènes comme une respiration.

Au-delà de la chronique ouvrière, le récit emprunte progressivement une voie plus existentielle, à mesure que l’usine devient le lieu de tensions et d’affrontements qui se répercutent à tous les niveaux de la vie, bouleversant les relations amicales, sentimentales et familiales.

LA COUPE A 10 FRANCS est un film de colère et de révolte contre l’injustice sociale, le racisme ordinaire et la « haine des jeunes ». Philippe Condroyer, disparu le 5 novembre 2017, aura eu le temps d’assister à sa seconde vie, d’une brulante actualité.

Merci à Nova !

![]()

DÉSORDRE / 9

MARDI 27 NOVEMBRE 2018

carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse

— DEUX SÉANCES :

— 12h30

Dans le cadre du Mois du film documentaire

en partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck

85, Cours du Maréchal Juin — Bordeaux

Entrée libre

© La Cinémathèque de Toulouse

Dans le cadre du Mois du film documentaire, projection d'une sélection de films du Groupe des cinéastes indépendants de Toulouse et de La société est une fleur carnivore, film collectif dénonçant les brutalités policières durant Mai 68, réalisé par des étudiants et produit par la CFDT, avec un commentaire de Claude Roy dit par Jean-Louis Trintignant.

En contrepoint aux actualités officielles qui ont couvert les émeutes en Mai 68, nombre de films ont été tournés avec des moyens improvisés, en 16mm, par des cinéastes, des techniciens et des étudiants, et voués à être diffusés le plus largement possible. Les ciné-tracts, réalisés au banc-titre, en sont l’expression la plus immédiate. Ils livrent un point de vue brulant sur les événements, accompagnés d’un commentaire politique radical. Pour sa part, le Groupe des cinéastes indépendants de Toulouse pratique la critique et le détournement dans l’esprit subversif de l’Internationale Situationniste.

Au programme :

Ciné-Tract n° 14 : Les forces de l'ordre ont toujours des liens de sang avec le désordre sexuel (1968)

Ciné-Tract n° 27(1968)

Ciné-Tract n° 30 (1968)

Adieu Brigitte, Louis Chevalier (1970, 20 min.)

L'école est finie, Jules Celma (1972, 6min.)

Séance présentée par Francesca Bozzano, Directrice adjointe des collections de La Cinémathèque de Toulouse

Adieu Brigitte de Louis Chevalier © La Cinémathèque de Toulouse

— 20h15

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

Tarifs : 7€ ou ticket d'abonnement Utopia

KASHIMA PARADISE

Un film de Yann Le Masson & Bénie Deswarte

France, 1973, n&b, 1h46

Festival de Cannes (Semaine de la Critique Internationale)

Prix Georges Sadoul

Nominé pour l’Oscar à Hollywood, 1974.

« Référence du cinéma militant, Kashima Paradise suit et ausculte les rapports de force qui opposent les paysans japonais aux grands groupes industriels. C’est le portrait sociologique d’une nation au début des années 1970, brossé par une brillante sociologue, Bénie Deswarte, et un cameraman d’exception, Yann Le Masson, véritable légende du cinéma direct. Le film, montrant le long conflit autour des expropriations des terres pour la construction d’un aéroport à Kashima et Narita, témoigne comme aucun autre de la fureur du monde.

Les réalisateurs de Kashima Paradise s’étaient rencontrés à Paris au cours des événements de Mai 68. Bénie était inscrite en sociologie dans la plus prestigieuse université du Japon et parlait couramment japonais ; Yann la rejoint au Japon le 1er janvier 1970, équipé d’une caméra Éclair 16 mm d’occasion, d’un magnétophone léger (avec lequel il initie Bénie à la prise de son), un billet aller-retour Paris-Tokyo et un peu d’argent pour acheter au Japon de la pellicule noir et blanc.

Ils s’installent dans le village de Takei auprès d’une famille de paysans et commencent à filmer une région en train de passer en l’espace de quelques années de l’agriculture quasi-médiévale à la surréalité industrielle, avec la construction d’un énorme complexe pétrochimique, le plus grand port artificiel du monde, le plus grand combinat du Japon.

Petit à petit une forte complicité surgit entre les habitants et le couple, grâce surtout aux projections des rushes qui sont organisées régulièrement. Les villageois vont à ces séances d’abord pour se voir eux-mêmes sur l’écran, puis pour comprendre pourquoi Yann les filme et pourquoi Bénie enregistre leurs paroles.

Informés par les habitants à propos de ce qui se passe dans la région, les deux français décident de s’installer quelques semaines à Narita, entre Kashima et Tokyo, chez des paysans en lutte contre la réquisition de leurs terres, en bordure du chantier de construction du futur aéroport que les autorités japonaises ont décidé de construire sur des terres agricoles très fertiles. Les paysans se sont révoltés et refusent de vendre leurs parcelles, des milliers d’étudiants viennent les soutenir et leur prêter main forte. Ensemble ils affrontent - durant des mois - les troupes de gardes mobiles casqués, armés de matraques et de boucliers géants, envoyés pour les expulser.

Au cours de véritables batailles entre les CRS japonais d’un côté et les paysans et les étudiants de l’autre, Bénie assure la prise de son en se plaçant si possible hors violences tandis que Yann entre dans la mêlée caméra au poing. Ses images, inoubliables, rappellent celles des chevaliers teutoniques dans Alexandre Nevsky, le chef d’œuvre d’Eisenstein. Les affrontements entre policiers et paysans sont filmés comme s’il s’agissait d’une guerre entre rônins et samouraïs.

Près de vingt heures de rushes sont ramenés en France fin 1971. Le montage de Kashima Paradise se termine fin 1972. Il en résulte un indispensable geste documentaire, magnifié par le commentaire écrit par Chris Marker et lu par le cinéaste Georges Rouquier. »

— Francesca Bozzano

Séance présentée par Francesca Bozzano,

Directrice adjointe des collections de La Cinémathèque de Toulouse

![]()

Un événement réalisé en partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux, la Cinémathèque de Toulouse et le Cinéma Utopia.

Merci à Francesca Bozzano, Alix Quezel-Crasaz et Vincent Spillmann (Cinémathèque de Toulouse), Manuel Lo Cascio, Naig Lyver et Roland Lanoë (Bibliothèque de Bordeaux).

![]()

DÉSORDRE / 10

DERNIÈRE SÉANCE !

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 — 20H15

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian

Bordeaux

Tarifs : 7€ ou ticket d'abonnement Utopia

LES IDOLES

Un film de Marc'O

France, 1968, couleur, 1h30

Avec Pierre Clémenti, Bulle Ogier, Jean-Pierre Kalfon, Valérie Lagrange, Bernadette Lafont, Daniel Pommereule, Philippe Bruneau, Henri Chapier, Francis Girod...

Musique de Patrick Greussay et Stéphane Vilar.

Projection numérique

Version restaurée

Gigi la folle, Charly le surineur et Simon le magicien sont des idoles de la chanson fabriquées de toutes pièces par leurs habiles impresarios, les Canasson, qui les ont lancés sur le marché du disque comme de simples produits de consommation. Gigi et Charly, qui se supportent à peine, ont été mariés par arrangement afin de mystifier les foules et leur permettre de conserver la première place du Hit Parade. Lors d’un grand gala promotionnel, ils décident de contrecarrer les projets de leurs managers et de se saborder en public en dévoilant l’imposture à leurs fans et aux journalistes.

Marc’O (Marc-Gilbert Guillaumin pour l’état civil) a déjà un parcours marqué par la subversion quand il s’attèle à la réalisation des IDOLES. En 1950, à 23 ans, il organise des soirées poésie au Tabou, la célèbre cave de Saint-Germain-des-Prés où swingue la bohème artistique parisienne. Il y rencontre Isidore Isou, le fondateur du Lettrisme, dont il produit le film TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ qui fera grand scandale au festival de Cannes. En 1952, il publie l’unique numéro de la revue ION consacré au cinéma où figure le premier texte du jeune Guy Debord. C’est en 1961 qu’il fonde le Centre de Théâtre à l’American Center, réunissant une troupe d’acteurs alors inconnus qui le suivent dans ses aventures. Un texte écrit en 1964 est porté sur scène deux ans plus tard et devient le spectacle musical le plus couru de la capitale, sur les chansons et musiques pop parodiques et volontairement crispantes signées par les compositeurs Patrick Greussay et Stéphane Vilar : il s’agit de ces IDOLES, qui démontent les ficelles du monde de la variété et règlent son compte à la vague yéyé où s’exhibent les amours lénifiantes et les tragédies de pacotille de vedettes préfabriquées. Un producteur spécialisé jusque-là dans le péplum, l’improbable Henry Zaphiratos, veut à tout prix porter la pièce à l’écran.

Tourné en 1967, le film sort en salle en juin 68, avec son casting du tonnerre qui avait déjà mis le feu aux planches, offrant un avant-goût du soulèvement de la jeunesse qui couvait depuis déjà longtemps : Bulle Ogier incontrôlable en Gigi la folle, se déhanchant en twists survoltés, Jean-Pierre Kalfon en Dorian Gray peroxydé et moulé de velours pourpre, Pierre Clémenti en alter ego tapageur de Johnny, arborant le cuir badgé et les lunettes noires qui préfigurent le look punk de 1977. Sans oublier le défilé impressionnant des icônes underground de l’époque, parmi lesquelles l’artiste plasticien Daniel Pommereule en curé et Bernadette Lafont parodiant Sœur Sourire, Jacques Higelin, Valérie Lagrange en tailleur-lamé argent cousu à même le corps, Michelle Moretti, Elisabeth Wiener (future « Prisonnière » pour Clouzot), tous grimés comme des mannequins manipulés par des fils invisibles. En coulisses, André Téchiné est assistant réalisateur et Jean Eustache est au montage.

Mélange d’élégance, de nervosité stylée et de provocation, LES IDOLES ont l’arrogance de dépasser leurs modèles aseptisés en créant une attitude véritablement rock, de par la ligne de hanche abrasive et le corps sèchement sexuel de ses interprètes.

C’est tout le paradoxe d’un film qui osait casser le mythe du vedettariat sans même prétendre lui en substituer un autre : les chanteurs font ici seulement semblant (avec classe), tout en incarnant par leur physique alternatif l’avènement d’une nouvelle génération, sur laquelle plane le risque sournois de la récupération par le système marchand (Récupérés, Marc’O, Clémenti, Ogier, Kalfon et nombre de participants de cette fête ne l’ont pas été, il suffit de se pencher sur leur parcours de vie et leurs choix artistiques pour en être convaincus).

Finalement, rien n’a changé, l’affairisme et le culte de la célébrité sont devenus la norme, et on peut mesurer à quel point cette parodie issue des Sixties, qui conclut avec jubilation le cycle DÉSORDRE, tient encore la route.

![]()

Un événement réalisé en partenariat avec le Cinéma Utopia et Radio Nova.

Merci à Francis Lecomte / Luna Park Films.

![]()