ÉPISODE 13 / LA VIE DES MARIONNETTES

Programme

MARIONETTEN

Boris von Borresholm

(Allemagne / 1964 / n&b / 16mm transféré en numérique / 11 min. / VOSTFR)

Le personnage secondaire d'un spectacle de marionnettes, libéré des fils qui conditionnait ses mouvements, nous guide dans le théâtre du monde. Nous y rencontrons le séducteur, le démagogue et les masses obéissantes. Un film d’animation qui détourne la figure conventionnelle de la marionnette dans un but didactique et politique pour dénoncer les méthodes de propagande.

Il y a 60 ans, en 1962, 26 jeunes cinéastes proclamaient le "Manifeste d'Oberhausen" dans le but de changer radicalement le paysage cinématographique de l'Allemagne Fédérale. Boris von Borresholm (de son vrai nom Boris Adolphe von Monts de Mazin, 1911-1989) en était un des signataires et faisait figure d’ainé, puisqu’il avait fait ses débuts de réalisateur en 1954 avec un documentaire, "Der 20. Juli 1944 vor dem Volksgerichtshof".

Dans les années qui suivirent, il mit surtout en scène des courts métrages de marionnettes et d'animation au ton satirique et sociocritique, dont "Die Gartenzwerge" (1961), sur le philistinisme allemand, et "Marionetten" (1964), sur la séduction des masses. Parallèlement, avec sa société LUX-Film basée à Munich, il a produit jusque dans les années 1980 de nombreux courts métrages qui comptent aujourd'hui parmi les œuvres les plus importantes de l'histoire du cinéma d'animation allemand, collaborant avec des artistes reconnus comme Jan Lenica, Vlado Kristl, Bohumil et Hana Stepan ou Wolfgang Urchs.

Avec ces productions, Borresholm commentait, critiquait et caricaturait l'évolution sociale d’une jeune République Fédérale d'Allemagne assumant difficilement son passé, et où le miracle économique ne pouvait masquer les inégalités.

En outre, Borresholm a travaillé comme traducteur. Il a traduit en allemand des œuvres d'auteurs français importants de son époque, dont "Huis clos" de Sartre, "La machine infernale" de Jean Cocteau et "Le bal des voleurs" de Jean Anouilh. Il fut également un des traducteurs allemands de l’ouvrage « Surrealismus 1924-1949 », publié par Alain Bosquet à Berlin en 1950.

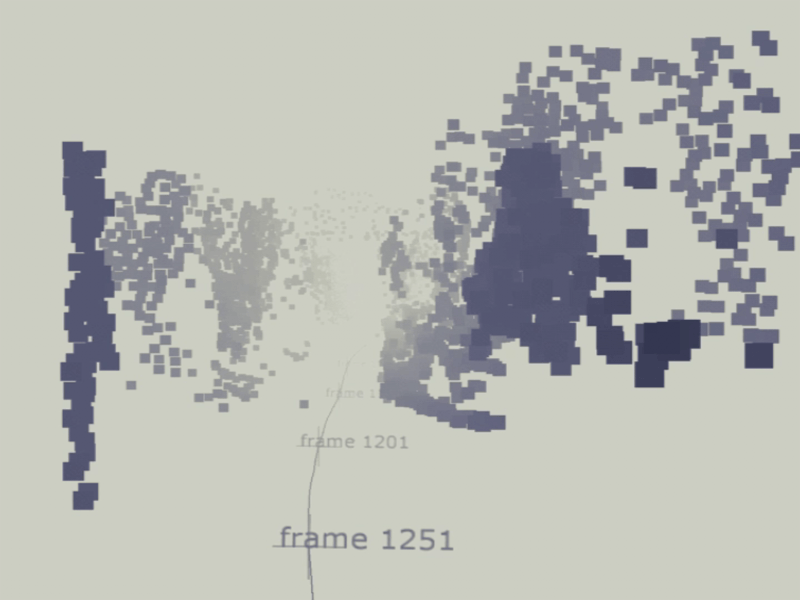

PATHS OF G

Dietmar Offenhuber

(Autriche / 2006 / numérique / couleur / 1 min. 30)

Une variation sur LES SENTIERS DE LA GLOIRE de Stanley Kubrick : Un long travelling arrière dans une tranchée de la Première Guerre mondiale est réduit à l'essentiel : la trajectoire de la caméra et les relations géométriques du décor. L'algorithme du logiciel utilisé à cette fin a une pertinence militaire ; il sert à reconnaître des objets et à guider des armes automatiques, illustrant le lien entre la guerre et le cinéma décrit par Paul Virilio.

Bien qu’il subsiste suffisamment de données pour identifier la séquence, l'élément le plus important de la scène en est absent : le corps des soldats. Cette réduction est en un sens plus proche de la première guerre industrialisée de l'histoire que les images du film de Kubrick.

Dans son abstraction, la tranchée révèle ce qui lui manque nécessairement : l'expérience. La machine à tuer industrialisée déshumanise, désubstantialise l'homme en tant que tel. La présence physique des soldats est réduite à une valeur fonctionnelle, la matérialité de la tranchée se dissout et devient une matrice de points. Seule la voix reste analogique, mais son discours est tout aussi mécanique, affirmant avec pertinence la scénographie de ce « théâtre des opérations ».

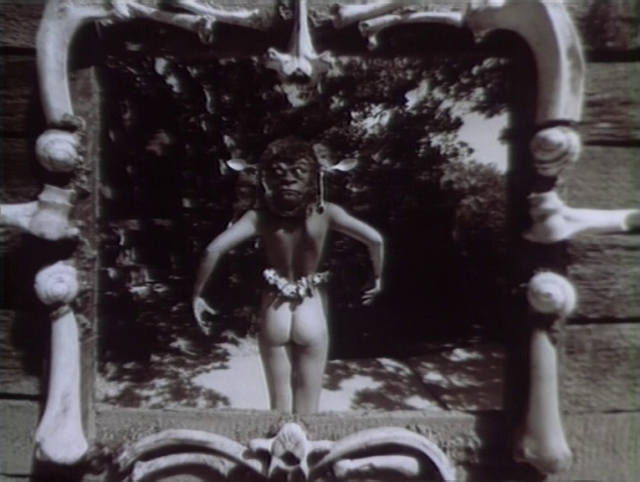

1991 TYT

Vladimir Kobrin

(Russie / 1991 / 16mm transféré en numérique / couleur / 15 min.)

Dévolution de l’Homo Sovieticus.

Au centre du film, un homme-singe habite divers espaces anthropogéniques, tels qu'un zoo, les rues d'une ville et une cour de ferme. Mais les attributs inhérents à la vie humaine (travail, mariage, service militaire, loisirs) ne le libèrent pas de sa forme animale.

Pendant le tournage en Crimée (non loin de chez Gorbatchev), le fameux coup d'État du mois d'août 1991 a eu lieu à Moscou et le président Gorbatchev a été arrêté et gardé à l’isolement dans sa villa. L’actualité immédiate de cet événement ne pouvait pas être sans impact sur le film - Vladimir Kobrin l'a traitée sous une forme grotesque.

Kobrin élabore un style particulier, métaphorique, produisant une œuvre d’imagination totalement aboutie, dans laquelle abondent les effets spéciaux, l’animation image par image, et les mouvements inversés ou accélérés, un film philosophique d'avant-garde, tout à fait inattendu du point de vue de son pays d'origine.

« Le cinéma dans lequel je suis engagé peut être appelé "action de marionnettes psychédéliques", où les personnages - vivants ou non - se comportent selon les lois d'un théâtre cosmique.... Pour moi, un artiste est une personne dont la mission est de supprimer la distance entre la Terre et le Cosmos. Sinon, on ne peut pas l'appeler artiste. C'est pourquoi je considère que ma tâche de réalisateur consiste à essuyer le miroir dans lequel l'homme et l'humanité dans son ensemble se regardent, et à montrer que ce monde (cette représentation sans Dieu, c'est-à-dire sans le point où tous les fils de nos marionnettes se rejoignent) est insensé et ne mérite ni sympathie ni pitié ». - Vladimir Kobrin

En Occident, Vladimir Kobrin est considéré comme le père du cinéma scientifique russe d'avant-garde. Il a souvent été invité à donner des conférences dans des écoles de cinéma européennes (Cologne, Potsdam, Copenhague, etc.) et, en 1997, il a reçu une invitation de la Harvard University Film Archive. Des rétrospectives de ses films ont été présentées au festival de Pesaro en Italie et à Montréal en 1998.

L'œuvre de Kobrin n'a jamais été publiée officiellement et n'est pas sortie dans son pays. L'héritage artistique de Kobrin est l'un des mystères du cinéma moderne.

ON/OFF

Yves-Marie Mahé

(France / 2012 / vidéo / couleur / 3 min.)

Yves-Marie Mahé fut l’invité des Épisodes # 12 du 25 avril dernier intitulé « Le grand détournement » où il a présenté pas moins de douze de ses films barbelés, des courts métrages incisifs et provocants, avec un sens affirmé du collage et de la citation. Parmi la variété de style exprimée, le flicker - ou film à clignotement - était privilégié pour torturer des images empruntées à des œuvres cinématographiques préexistantes et leur donner un tout autre sens, visuellement confondant, drolatique ou absurde. ON/OFF appartient à cette catégorie. À partir d’un très court fragment de CHACAL (The Day of the Jackal), film de Fred Zinnemann de 1973, Yves-Marie Mahé fait bégayer ce qu’on pourrait qualifier de séquence insignifiante en une chorégraphie répétitive et robotique rythmée par l’afro-noise percussive de Cut Hands.

Yves-Marie Mahé a réalisé plus de 70 courts-métrages expérimentaux ainsi que des documentaires sur des lieux de recherche artistique parisiens, tels les Établissements Phonographiques de l’Est (EPE), les Instants Chavirés ou l’atelier de cinéma expérimental L’Etna. Ses films, réalisés avec une économie radicale de moyens, se veulent incisifs par leur brièveté, agressifs par leur traitement visuel et sonore, tout en cultivant une ironie critique et une forme d’humour vivement déconseillée aux pisse-froid. Sous l’influence de la revue Hara-Kiri, du détournement situationniste et du punk, son cinéma cannibalise et digère de manière incongrue les films d’autrui, puisant dans les rebuts de la culture populaire, interrompant le flux incessant des images pour les faire bégayer et en révéler l’absurdité ou la trivialité.

Son nouveau documentaire "Jeune cinéma", produit par Local Films et consacré au festival des cinémas différents d’Hyères et Toulon (1965-1983), sort en salles à la rentrée prochaine.

OBSCURITÉ, LUMIÈRE, OBSCURITÉ

Jan Svankmajer

(Tchécoslovaquie / 1989 / couleur / 8 min.)

Doit-on encore présenter Jan Svankmajer, le vénérable maitre de l’animation Tchèque aujourd’hui âgé de 88 ans ? Il a, depuis son premier court métrage en 1964, créé un univers personnel combinant acteurs, trucages mécaniques, objets abimés et animés dotés d’une seconde vie, qui a influencé un grand nombre de réalisateurs, des frères Quay jusqu’à Bertrand Mandico. Créateur infatigable, il est passé au long métrage avec ses versions d’ALICE (au pays des cauchemars), de FAUST ou encore ses délirants CONSPIRATEURS DU PLAISIR, présentant une galerie de fétichistes plus farfelus les uns que les autres. Son inspiration surréaliste penchant volontiers vers la comédie cruelle et macabre se retrouve dans le court métrage projeté ce soir. En démiurge de l’argile, Svankmajer joue au Baron Frankenstein, créant de toute pièce une créature d’apparence humaine à partir de fragments décousus, assemblée tant bien que mal dans un espace confiné et nu, comme une vision banale et absurde de l’enfer.

ME, MYSELF AND I

Claudia Larcher

(Autriche / 2022 / couleur / 5 min. 30 / VOSTFR)

La trinité du titre dit tout : l'identité à l'ère numérique, en particulier dans le cadre des processus de production et de reproduction d'images, est soumise à une multiplication incessante. Ou, pour le dire autrement, que l'ego, que l'on peut aussi appeler le "sujet numérique", est aujourd'hui soumis à une tendance à la scission alimentée par la technologie, quelque soit l’illusion d'unité.

"Me, Myself and I" expose ce moment d'éclatement et de resynthèse simultanée. Le dispositif est aussi simple que captivant : Claudia Larcher a alimenté un GAN (Generative Adversarial Network) avec 350 photographies d'elle-même (depuis son plus jeune âge jusqu'à l'âge de 24 ans), ce qui a produit un flux d'images se déformant continuellement et offrant une multiplicité de points de vue sur l'identité. Visage de bébé, tête de fille, jeune femme, presque jusqu'à la vieillesse et retour à l'état de bambin - tout cela dans un flux constant qui permet imperceptiblement à une chose de se fondre dans la suivante. Par l’effacement et la recréation continus, nait un hybride organique-synthétique typique de Snapchat et autres filtres d'édition d'images, préfigurant un devenir humain grotesque par le truchement de l’IA. À cela s’ajoute en guise de voix off le résultat de dialogues que l’artiste a menés avec divers chatbots au sujet de la notion d'identité, où l'ego n’est plus perçu que comme fragments projetés de manière confuse dans toutes les directions.

(D’après un texte de Christian Höller)

Le travail de l’artiste autrichienne Claudia Larcher, basée à Vienne, mêle l'animation vidéo, le collage, la photographie et l'installation avec une approche cinématographique particulière de la narration et la capacité d'extraire des récits à partir d’espaces apparemment anodins.

POLKA DOT

Aleksandra Niemczyk

(Pologne / 2020 / Super 8 transféré en numérique / couleur / 10 min. / VOSTFR)

Inspirée de la chanson "The Girl with the Pre-Fabricated Heart" extraite du film surréaliste "Dreams That Money Can Buy" (1947) de Hans Richter, voici l’histoire sentimentale désaccordée entre une fille au cœur préfabriqué en robe à pois et un séduisant marionnettiste à l’humeur versatile. Une bluette charmante au ton ironique, tournée en Super 8.

Aleksandra Niemczy est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts (peinture et lithographie) et d'une maîtrise en réalisation cinématographique. Ses courts métrages et son premier long métrage ont été sélectionnés par des festivals internationaux, notamment Locarno, New Horizons, IndieLisboa, Pesaro et Sarajevo. Depuis 2001, elle expose ses peintures et ses installations vidéo dans le monde entier.

Ses œuvres sont souvent abstraites et ses films sont toujours marqués par des situations paranormales, des visions et des événements surréalistes ancrés dans la réalité.

Niemczyk a été l'élève de Béla Tarr et fait partie de la première génération de diplômés de son programme "film.factory" à l'Académie du film de Sarajevo. Elle a étudié avec des cinéastes de renommée internationale tels que Boris Lehman, Apichatpong Weerasethakul, Khavn De La Cruz, Agnieszka Holland, Lav Diaz, Pedro Costa, Gus Van Sant, les frères Quay, James Benning, Thierry Garrel, Guy Maddin, Cristian Mungiu, et Carlos Reygadas.

Elle a été invitée à développer, exécuter et exposer ses projets dans le cadre de plusieurs résidences d'artistes, notamment Tokyo Wonder Site Hongo (Japon, 2016), Hole Artcenter Artist Residency (Norvège, 2013-2015), Høyanger Artist Residency (Norvège 2016), Zadar Snova International Festival of Contemporary Theater (Croatie, 2017), et EMAP/EMARE à Bandits-Mages, Bourges (France 2018).

THE GIRL CHEWING GUM

John Smith

(GB / 1976 / n&b / 12 min. / VOSTFR)

"Réalisé en 1976 par John Smith, cinéaste expérimental britannique, The Girl Chewing Gum est une initiation au doute qui aurait une bonne place à trouver dans les écoles de cinéma ou, mieux encore, de spectateurs. Nous sommes habitués à "voir un film" ou des images, mais les cas où l’exercice de la vue est détaché d’un exercice de l’écoute sont peut-être assez rares, et l’on peut raisonnablement penser qu’une vessie aura d’autant plus l’air d’une lanterne si l’on nous dit "c’est une lanterne". Apprendre à voir, c’est aussi interroger les rapports possibles d’une voix et d’une image. "D’où provient la voix ?", "Quel rapport entre ce qu’elle me dit et ce que je vois ?". Questions qui naissent littéralement à l’intérieur du film de John Smith, et desquelles émerge un spectateur qui, quoique toujours croyant (par définition), est aussi plus critique." (...)

> Lire la suite de l’article de Romain Lefebvre

(« Chew, but don’t swallow »)

sur le site Débordements

La presse unanime !

"Dans The Girl Chewing Gum, une voix off semble diriger l'action dans une rue animée de Londres. Au fur et à mesure que les instructions deviennent de plus en plus absurdes et fantaisistes, nous nous rendons compte que le prétendu réalisateur (et non le plan) est fictif ; il ne fait que décrire - et non prescrire - les événements qui se déroulent devant lui. Smith a embrassé le "spectre de la narration" (supprimé par le film structurel), pour jouer le mot contre l'image et le hasard contre l'ordre. Le film, vif et direct, anticipe les scénarios plus élaborés à venir ; il est plein d'esprit, multiplie les couches, fait des jeux de mots, mais il est aussi sérieusement et poétiquement hanté par le fantôme inaltérable du drame".

A.L. Rees, A Directory of British Film & Video Artists, 1995.

"En renonçant à l'utilisation plus subtile de la voix off dans les documentaires télévisés, le film attire l'attention sur la fonction de contrôle et de direction de cette pratique : imposer, juger, créer une scène imaginaire à partir d'une trace visuelle. Ce "Big Brother" ne se contente pas de vous regarder, il vous donne des ordres, tandis que l'identification du spectateur passe des gens dans la rue à l'œil de la caméra qui surplombe la scène. Le voyeurisme qui en résulte prend un aspect inquiétant car la fadeur de la scène (filmée en noir et blanc par une journée grise à Hackney) contraste avec le contrôle quasi "magique" identifié à la voix. L'effet le plus surprenant est la facilité avec laquelle la représentation et la description se transforment en fantasme grâce au pouvoir déterminant du langage".

Michael Maziere, Undercut magazine, 1984

"Alors que le plan ininterrompu se poursuit sur la durée d'une seule bobine de film, la voix off devient de plus en plus fantaisiste dans ses exigences et ses détails. La voix commande à l'espace et au temps de se déplacer selon ses caprices, voyant des choses invisibles à l'œil de la caméra et glanant des informations sur la vie intérieure des gens. Si le film s'attaque en premier lieu aux conventions cinématographiques - l'ego de l'auteur, la "réalité" de l'imagerie documentaire -, il s'applique aisément aux normes sociales, culturelles et politiques similaires du monde moderne. The Girl Chewing Gum peut être directement relié aux préoccupations contemporaines concernant l'exercice du pouvoir, les "fake news", les publics exploitables et les récits construits destinés à consolider un sentiment de domination ou à lubrifier l'acquiescement ou la consommation irréfléchie. Le fait que Smith y parvienne en 11 minutes remarquablement drôles et plaisantes en fait un vaccin parfait contre un certain nombre de maladies qui affligent les dirigeants industriels et politiques d'aujourd'hui".

Ben Nicholson, Little White Lies magazine, 2018

"Se comportant tour à tour comme un photographe réalisateur à la Gregory Crewdson, un chorégraphe, un agent de la circulation, un érudit analysant les actions aléatoires ou les attributs de piétons anonymes ou un interprète de plus en plus bizarre des preuves visibles - ou invisibles (qui, à la fin, comprennent des descriptions d'un oiseau noir avec une envergure de neuf pieds et d'un homme avec un hélicoptère dans sa poche), le narrateur intervient constamment dans ce que nous voyons et entendons, embellissant les enregistrements documentaires d'une manière qui établit parfois la crédibilité, mais qui la met plus souvent à rude épreuve. La fille qui mâche du chewing-gum est élevée au rang d'iconographie significative dans ce contexte ; les mots anglais lus à l'envers se transforment en mots grecs, et des paroles désincarnées volent (à travers les lignes électriques, bien sûr) entre la ville et un champ avec des vaches situé à 20 kilomètres de là. Ce film est le meilleur antidote que j'aie jamais vu à la certitude prétentieuse de l'interprétation esthétique et de l'analyse académique".

Shelley Rice, magazine du Jeu de Paume, 2012

"Smith se moque de l'ego auteuriste dominant, mais il apporte la preuve de l'éthique de l'underground : même avec de maigres moyens mécaniques, l'artiste peut commander l'univers."

Ed Halter, Village Voice, 2003

BARBIE’S AUDITION

Joe Gibbons

(USA / 1995 / n&b / 13 min. / VOSTFR)

Réalisé en PixelVision, une caméra-jouet commercialisée par Fisher-Price à la fin des années 80 qui enregistrait les images avec une très faible résolution sur bande magnétique, BARBIE’S AUDITION s’inscrit dans la série des vidéos à zéro budget où Joe Gibbons manipule des poupées Mattel en guise d’interlocutrices. Ici, Barbie fait les frais du tristement fameux « casting sur canapé » sur les indications d’un producteur de cinéma véreux, dans une mise en scène lo-fi à la fois drolatique et sordide.

Né en 1953 à Providence, Joe Gibbons est une figure singulière de l'histoire du cinéma expérimental américain. Il est connu pour ses productions à l'humour pince-sans-rire, qu'il a commencé à réaliser au milieu des années 1970. À l'époque, Gibbons était considéré comme un pionnier du cinéma Super 8, mais il a abandonné ce format intime à la fin des années 1980 pour travailler en 16 mm et en vidéo.

Gibbons a enseigné successivement au Massachusetts College of Art and Design, au Museum of Fine Arts de Boston, au Pratt Institute et, plus récemment, au Massachusetts Institute of Technology.

La plupart des films et des vidéos de Gibbons sont centrés sur un protagoniste nommé « Joe Gibbons ». Ce type ressemble, parle et se comporte comme le cinéaste, mais on pourrait dire qu'il s'agit d'une version fictive de l’artiste, plus intense et performative. Névrosé, mégalomane, paranoïaque et, en fin de compte, suspicieux du chemin que la vie lui fait prendre, Joe a tendance à vivre en marge de la société. Il déteste travailler et préfère joindre les deux bouts par des moyens moins légitimes. Qu'il évite les agents de probation, qu'il redoute la journée à venir ou qu'il envisage un autre plan, les monologues auto-réflexifs de Joe brisent le quatrième mur en s'adressant directement à la caméra.

Le critique J. Hoberman a noté que Gibbons "a inventé un nouveau mode de psychodrame que l'on pourrait appeler le "confessionnal"". Doté d'un sens aigu du timing comique et d'une imagination improvisatrice hors du commun, Gibbons transforme miraculeusement sa complaisance affligeante en quelque chose de fascinant et de profondément amusant. Son sens glissant de la narration et son faux-diarisme nous amènent à nous demander si Joe documente simplement sa vie devant la caméra ou s'il vit plutôt sa vie pour la caméra. À propos de son approche de la réalisation, Gibbons affirme :

« Je pense qu’il faut en rajouter - je veux dire par là que je joue des personnages assez dérangés, mais il y a des aspects que tout le monde présente à un degré plus ou moins prononcé, en particulier les psychopathes. Les gens peuvent s'y identifier. Il y a tellement de films qui mettent en scène ces personnages. J'ai commencé par faire des films abstraits mais ce n'est que lorsque j'ai découvert que je me servais de moi-même comme matériau que j'ai réalisé que je tenais quelque chose. En travaillant sur mes propres travers, j'ai découvert une mine d'or. »

(D’après Andrew Lampert, Anthology Film Archives)