Vous trouverez chronologiquement sur cette page une archive des séances Lune Noire de janvier à décembre 2018

________________________________________________________________________________________

![]()

JEUDI 18 JANVIER 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 6,50€/4,80€

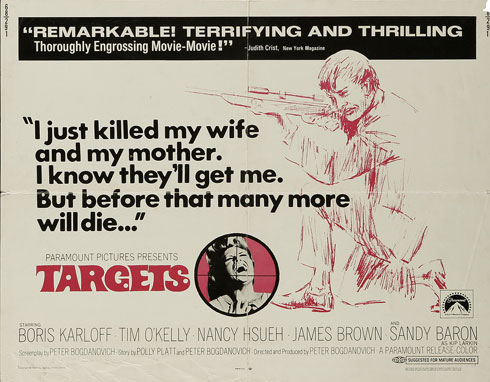

LA CIBLE

(Targets)

Un film de Peter Bogdanovich

États-Unis, 1968, couleur, 1h30, VOSTF

Avec Boris Karloff, Tim O'Kelly, Peter Bogdanovich, Arthur peterson, Nancy Hsueh...

Projection numérique

Pour son retour mensuel à chaque nouvelle lune sur les écrans d'Utopia, Lune Noire a le plaisir de vous convier à cette soirée d'ouverture de sa nouvelle saison avec, comme de coutume, un film rare qui en dépit de ses 50 ans, n'a rien perdu de sa brûlante actualité.

Acteur vieillissant de films d’épouvante, Byron Orlok décide de tirer sa révérence à l’occasion de la projection de son dernier film dans un drive-in. En parallèle, Bobby, jeune américain à la normalité confondante, s’arme en vue d’une tuerie de masse…

Comme nombre d’auteurs américains aujourd’hui consacrés (Coppola, Scorsese, Demme, Howard…), Peter Bogdanovich a su saisir la perche tendue par Roger Corman, pape incontesté du cinéma d’exploitation de l’époque, qui lui proposait ici de réaliser son premier long-métrage dans une liberté totale… à quelques conditions près. Contractuellement, Boris Karloff (le mythique interprète de la créature dans le FRANKENSTEIN de James Whale) devait encore deux jours de tournage à Corman et celui-ci obligea donc Bogdanovich à l’employer dans son film, tout en lui demandant en plus d’y inclure des plans de THE TERROR, une autre production Corman avec Karloff, en fait une sorte de cadavre exquis à la tête duquel se sont succédés Coppola, Monte Hellman, Jack Nicholson et Corman lui-même. Bloqué par ces impératifs, Bogdanovich en parle à Samuel Fuller qui lui souffle une idée géniale, entrant en résonance avec son constat de critique cinématographique : le monde bascule et les séries B, les films d’horreur, deviennent incapables de retranscrire pertinemment la violence réelle dans laquelle les États-Unis et le monde sont en train de plonger après l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Annonciateur, voire précurseur, d’un cinéma plus réflexif, « méta » dirait-on aujourd’hui, Bogdanovich prend le parti de la mise en abime à travers les destinées parallèles d’un acteur de films d’horreur désormais désuets et d’un psychopathe au nihilisme glacial, chaque intrigue venant alimenter le constat évident qu’en 1968, en plein Flower-Power, mais surtout en pleine guerre du Vietnam, les utopies et les illusions leur étant attachées sont en train de crever, et que de leurs cadavres sortiront une réalité bien plus inquiétante que ce à quoi le monde s’attend. Il ne faudra pas attendre longtemps d’ailleurs : dès l’année suivante, le concert des Rolling Stones à Altamont sécurisé par des Hell's Angels sous acide (1 mort) et les meurtres perpétrés par les hippies maléfiques de la « Famille » Manson viendront sonner le glas du mouvement « Peace and Love » et verront les États-Unis basculer dans une décennie opaque gangrénée par la paranoïa.

Basant son récit sur un fait-divers ayant défrayé la chronique quelques années avant (Charles Whitman, un ancien marine, avait tué 14 personnes complètement au hasard au Texas), Bogdanovich nous livre un des premiers portraits cinématographiques de tueur de masse, spécimen de psyché déviante dans une société occidentale ayant perdu ses repères, saisissant aujourd’hui encore par sa violence froide et crue. On se demande presque si le Haneke de FUNNY GAMES n’aurait pas potassé TARGETS pour asseoir sa vision clinique d’un mal véhiculé par des hommes n’ayant plus rien d’humain. À travers le personnage d’Orlok, un simple double fictionnel de Karloff qu’on peut voir comme interprétant ici son propre rôle, c’est bien le constat d’un cinéma déconnecté, devenu impuissant à traiter de la complexité du monde que Bogdanovich jette aux spectateurs de l’époque. D’abord distendus, les deux récits progressent, se rapprochent et finalement se confrontent lors d’un final magistral dont les images restent aujourd’hui encore d’une acuité thématique et d’une puissance cinématographique rares.

— Mathieu Mégemont

Nova Bordeaux en parle ici

________________________________________________________________________________________

![]()

JEUDI 15 FÉVRIER 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 6,50€/4,80€

EL PICO

(Overdose)

Un film de Eloy de la Iglesia

Espagne, 1983, couleur, 1h50, VOSTF

Avec José Luis Manzano, Enrique San Francisco, José Manuel Cervino...

Film inédit en salles en France, interdit aux moins de 18 ans à sa sortie.

En présence de Loïc Diaz Ronda, chercheur et programmateur, spécialiste du cinéma espagnol.

Dans la grisaille du Bilbao du début des années 80, Paco et Urko, deux adolescents en rupture de ban - l'un est le fils d'un commandant de la Garde Civile qui le destine à une carrière militaire, l'autre le fils du dirigeant d'un parti nationaliste de la gauche Basque, candidat aux élections législatives - délaissent leurs études pour les paradis artificiels, partageant tous deux la couche de Betty, une jeune prostituée qui va les initier à l'héroïne.

De consommateurs, ils deviennent trafiquants, rapidement emportés dans une spirale criminelle qui va frapper de plein fouet leurs familles respectives.

À la mort de Franco en 1975, le tournant démocratique en Espagne s'accompagne d'une crise économique résultant du choc pétrolier et d'un chomage de masse qui touche principalement les quartiers populaires de la périphérie des grandes villes. Entre barres d'immeubles et terrains vagues où l'on parle le "cheli", l'argot des voyous, la délinquance et le trafic de drogue explosent. Avec la disparition de la censure, le cinéma s'empare de nouveaux sujets de société : la figure marginale et picaresque du "quinqui", le "quincaillier" qui vit de petits trafics et par extension, bandit des grands chemins qui inspire le mode de vie de jeunes livrés à eux-mêmes, va devenir un phénomène extrêmement populaire et rentable.

L'année 1977, avec Perros Callejeros ("Chiens errants") de Juan Antonio de la Loma, marque l'avènement du cinéma quinqui comme genre codifié qui va produire une trentaine de titres jusqu'en 1985, mais aussi comme phénomène médiatique. Ces films font le plus souvent appel à de jeunes acteurs recrutés dans les bas-fonds, parmi les délinquants dont certains deviennent des vedettes de la presse à scandale, relatant leurs exploits bien réels et leur transposition sordide dans des œuvres de fiction.

C'est la célébration crapuleuse des anges sauvages à la gueule cassée et au destin tragique, qui vivent vite et meurent précocement, sur fond de sexe, drogue et rumba.

Cinéaste prolifique dans tous les genres et notamment le cinéma quinqui dont il fut précurseur, habitué aux sarcasmes de la critique pour ses sujets dénoncés comme scabreux, Eloy de la Iglesia se fait d'une certaine façon le chroniqueur de cette époque au climat social et politique tendu, en choisissant de tourner pour la première fois sur sa terre d'origine, épaulé par son fidèle scénariste, le journaliste Gonzalo Goicoechea.

La réalité conflictuelle du Pays Basque, dans le contexte de lutte armée menée par l'ETA et de répression policière, dresse une toile de fond oppressante qui permet au réalisateur de créer la polémique, en dénonçant les pratiques de la Garde Civile, coupable de torture, de chantage et d'extorsions.

"El Pico", dans le langage courant, se réfère au tricorne du gendarme et à l'aiguille de la seringue, symbolisant à la fois le carcan répressif de la société et le rituel du shoot, qui n'ouvre nul horizon.

La représentation crue des ravages de l'héroïne, alors que le réalisateur éprouvait lui-même les affres de l'addiction et du manque, ses obsessions sulfureuses pour les marges et une sexualité sans tabous, ont suscité la virulence des critiques de tout bord, dénonçant un mélange de complaisance et de mauvais goût caractéristique. C'est pourtant dans les relations tumultueuses entre un père aux valeurs réactionnaires et son fils en roue libre que transparait la dimension politique du cinéma d'Eloy de la Iglesia.

En offrant une forme de rédemption - éphémère - à Paco, interprété par José Luis Manzano, un adolescent marginal issu des quartiers populaires de Madrid et devenu son acteur fétiche, Eloy de la Iglesia souligne son attachement pour les destins brisés dans une société qui n'ouvrait alors aucune perspective individuelle.

El Pico fut un des plus gros succès commerciaux du cinéma espagnol en 1983, et donna lieu à une suite en 1984, El Pico 2, offrant toute latitude à Eloy de la Iglesia, l'inscrivant comme figure emblématique du cinéma quinqui.

— Bertrand Grimault

Sources : l'excellente thèse de Laureano Montero, Le cinéma d'Eloy de la Iglesia : marginalité et transgression, consultable ici

________________________________________________________________________________________

![]()

DIMANCHE 18 MARS 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 6,50€/4,80€

LETTRES D'UN HOMME MORT

(Pisma Mertvogo Cheloveka)

Un film de Konstantin Lopouchanski

URSS, 1986, couleur, 1h27, VOSTF -

Avec Rolan Bykov, Vera Maïorova-Zemskaïa, Viktor Mikhaïlov...

Grand prix au Festival de Manheim, 1986

Prix du meilleur premier film au festival de Moscou, 1987

Projection 35mm

Copie issue des collections de la Cinémathèque de Toulouse

À la suite d’un cataclysme nucléaire qui a totalement dévasté la Terre, un petit groupe de rescapés, réfugiés dans le sous-sol d'un musée, tente de survivre au jour le jour et de maintenir un semblant de société malgré leur destin irrévocable. Parmi eux, un scientifique, lauréat du prix Nobel, écrit des lettres à son fils qu'il espère en vie, livrant sous forme de journal intime ses réflexions sur la folie qui a conduit à la tragédie. À la surface, d’autres survivants errent dans les décombres balayés par les vents radioactifs, en quête de nourriture et de médicaments, objets d’un âpre marché noir.

Évoquant dans son magistral ouvrage DE LA DESTRUCTION COMME ÉLÉMENT DE L’HISTOIRE NATURELLE les raids massifs sur les populations civiles à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et l’anéantissement d’Hiroshima et Nagasaki, l’écrivain W.G. Sebald rappelle le principe fondamental de toute guerre, encore tristement à l’œuvre de nos jours : l'annihilation aussi complète que possible de l'ennemi, de ses habitations, de son histoire, de son environnement naturel. Le premier long métrage du réalisateur ukrainien Konstantin Lopouchanski, est hanté par ces catastrophes passées, et celles à venir.

Élève d’Andreï Tarkovski à Leningrad et assistant de production sur STALKER (1979), Lopouchanski s’est imposé dans le cinéma Russe comme l’un de ses disciples les plus prometteurs, revendiquant l’influence du Maître dans la poursuite de son travail réflexif, dans la composition méticuleuse de ses plans, de par le traitement photochimique de l’image rendue intemporelle, et jusque dans la collaboration avec Boris Strougatski au scénario (rappelons que les frères Boris & Arcadi Strougatski, éminents écrivains de science-fiction, sont les auteurs de PIQUE NIQUE AU BORD DU CHEMIN dont STALKER est l’adaptation). Achevant son film peu de temps avant l’accident de Tchernobyl, il lui confère une dimension prophétique où l’effondrement du système soviétique n’est plus une simple métaphore mais un événement historique bien réel.

Ce récit post-apocalyptique oscillant entre un réalisme glaçant et des visions dantesques lavées de leurs couleurs, comme irradiées, est une expérience éprouvante mais inoubliable. La « zone » dépeinte par Tarkovski n’est plus ce territoire de révélation métaphysique. Elle n’est plus ici qu’un champ de ruines parsemé de cadavres, conséquence d’un assaut nucléaire que LA BOMBE de Peter Watkins et THREADS de Mick Jackson avaient déjà méthodiquement décrit sous un angle quasi documentaire. La lumière vacillante d’une ampoule péniblement alimentée par une dynamo, éclairant un groupe humain qui médite sur son extinction prochaine au milieu de fragments archéologiques, semble marquer le crépuscule de la civilisation. Avec une austérité de moyens, le réalisateur parvient à restituer l’ampleur du cataclysme en recentrant son récit dans le huis clos oppressant d’un bunker et sur l’angoisse existentielle de ses personnages, autour desquels règne une dévastation rarement vue sur un écran de cinéma.

Le pessimisme de Lopouchanski, dont la plupart des films relatent l’angoisse d'une apocalypse nucléaire, est tempéré par la perspective d’un renouveau possible, dans la grande tradition dostoïevskienne. Une fragile lueur d’espoir, incarnée par quelques enfants qui ont échappé à la barbarie. En dépit de la réalité de la destruction totale qui échappe à la compréhension tant elle parait hors norme, persévérer reste le moyen « le plus naturel et le plus sûr de raison garder ».

LETTRES D’UN HOMME MORT est une référence dans le cinéma de « science-fiction » soviétique. Son influence est patente sur nombre de films inspirés par la catastrophe de Tchernobyl, depuis DECAY de Mikhail Belikov en passant par le mouvement Nécroréaliste d’Yevgeny Yufit jusqu’au très attendu LUXEMBOURG de Miroslav Slaboshpytsky.

— Bertrand Grimault

_________________________________________________________________________________________

Également :

Samedi 17 mars à 16h30 —

Auditorium Jean-Jacques Bel, Bibliothèque Mériadeck

La SF soviétique : entre rêves utopiques et cauchemars totalitaires

conférence de Natacha Vas-Deyres — spécialiste des littératures de l'imaginaire.

— entrée libre.

Il est difficile d'être un dieu d'Alexeï Guerman, d'après le roman des Frères Strougatski.

La science-fiction soviétique est méconnue, alors qu’elle a produit des chefs-d’œuvre tant littéraires que cinématographiques. Puisant ses origines dans la très riche tradition du fantastique russe et dans l’utopie, elle connut un âge d’or dans les années 20 mais elle ne pouvait survivre que sous des formes édulcorées pendant les années de la dictature stalinienne. Profitant cependant du « dégel » du régime communiste dans les années 60, échappant aux diverses formes de la censure, la science-fiction russe connaît dès lors une formidable inventivité artistique, audacieuse et libre jusque dans la période contemporaine.

Natacha Vas-Deyres, agrégée de Lettres modernes, docteur en littérature française, francophone et comparée, spécialiste de la science-fiction littéraire et cinématographique. Enseignante et chercheur à l’Université Bordeaux Montaigne, elle est l’auteur de Ces Français qui ont écrit demain. Utopie, anticipation et science-fiction au XXème siècle qui a obtenu le Grand Prix de l’imaginaire en 2013. Elle a fondé la collection « SF Incognita » aux Presses Universitaires de Bordeaux.

______________________________________________________________________________________

![]()

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

CARTE BLANCHE À JUNKPAGE

Séance présentée par Marc Bertin

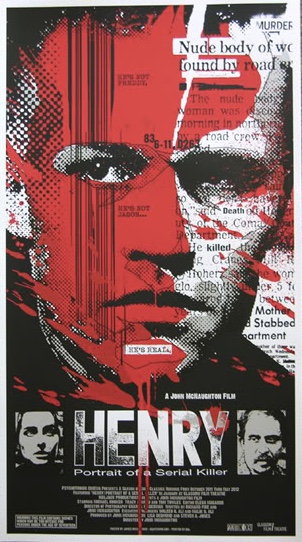

HENRY, PORTRAIT D'UN TUEUR EN SÉRIE

(Henry - Portrait of a Serial Killer)

Un film de John McNaughton

États-Unis, 1986, couleur, 1h23, VOSTF

Avec Michael Rooker, Tom Towles, Tracy Arnold.

Interdit au moins de 16 ans.

Au fond, qu’est-ce qui dérange encore le spectateur ? Quels films peuvent s’enorgueillir de sentir le soufre ? Quelles sont les œuvres promises à un éternel purgatoire ? Que l’on se place dans le registre du cinéma d’exploitation ou bien celui plus « noble » de l’art et essai, peu de propositions suscitent, malgré le filtre du temps, aussi bien l’effroi que le rejet. Toutefois, le cinéma doit-il se concevoir d’un point de vue aimable ?

À ce titre, Henry, Portrait of a Serial Killer de John McNaughton peut légitimement cocher toutes les cases d’un long métrage maudit pour la postérité.

Tout commence en 1984. Un duo de « producteurs » — Malik B. Ali et Waleed B. Ali — engage un illustre inconnu, livreur de son état dans leur petite affaire de vidéo. Du jour au lendemain, le voici réalisateur d’un documentaire consacré à l’un des mythes fondateurs de leur ville natale (Chicago, Illinois) : le crime organisé. Résultat : Dealers in Death, plongée dans le gangstérisme des années 1930, au modeste succès mais à l’accueil critique bienveillant.

Sur la foi de cet encourageant début, l’équipe met en chantier un nouveau projet consacré cette fois-ci au catch dans les années 1950. Hélas, la promesse d’un important stock de films d’époque pour alimenter l’entreprise tourne court ; la somme exigée pour l’utilisation de ces bandes ayant entretemps doublé. Peu importe, la fratrie Ali octroie royalement un budget de 110 000 $ à McNaughton pour signer un film d’horreur ultra-sanguinolent.

Par le plus grand des hasards, ce dernier tombe sur l’émission télévisée 20/20, sur ABC, dressant le portrait du tueur en série Henry Lee Lucas (360 meurtres avoués, 199 confirmés !). C’est le déclic. Avec son scénariste, Richard Fire, il accumule des notes, se plonge dans la littérature spécialisée sans toutefois vouloir adapter la vie du sinistre modèle.

Après un tournage façon contrebandier Nouvelle Vague (16 mm et 28 jours) avec un casting inexpérimenté — Michael Rooker, Tom Towles (aperçu toutefois dans Une après-midi de chien) et Tracy Arnold —, l’équipe éprouve les plus grandes difficultés à trouver un distributeur. Présenté à la toute puissante MPAA, afin d’obtenir sa nécessaire classification en salles, le film reçoit un « X » au motif d’un « contenu moralement perturbant ». Le couperet est tombé, nonobstant une première remarquée au Chicago International Festival, en 1986, des critiques enthousiastes (ou révulsées) et l’appui inconditionnel d’un certain Martin Scorsese…

Portrait quasi-documentaire du quotidien indigent de deux anciens taulards, passant le plus clair de leur temps à boire des bières en regardant la télévision dans un appartement miteux, à peine perturbé par l’arrivée de la jeune sœur d’un des deux ayant quitté son mari, Henry, Portrait of a Serial Killer est anti-spectaculaire alors que son personnage principal multiplie sans ciller les crimes.

Henry est beau comme le jeune Brando, affable, courtois, posé, anonyme dans la ville. Sa possible motivation (l’assassinat de sa mère qui aurait abusé de lui durant son enfance) n’explique rien. Henry est un bloc, résumant son attitude d’un laconique « them or us ».

Sans début ni fin, sans explication, sans mobile apparent, sans regard moral, sans distance ni concession, Henry, Portrait of a Serial Killer constitue une expérience frontale, crue, dénuée d’ironie, de cynisme ou de cruauté. Voilà une exploration hyperréaliste dans ce qu’une âme révèle de plus noir. 30 ans plus tard, on comprend mieux pourquoi ce miroir effroyable nous dérange tant.

— Marc Bertin

_________________________________________________________________________________________

![]()

MARDI 15 MAI 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

LA NUIT DES DIABLES

(La Notte Dei Diavoli)

Un film de Giorgio Ferroni

Italie-Espagne, 1972, Couleur, 1h35, VOSTF

Avec Gianni Garko, Agostina Belli, Maria Monti...

Version restaurée

Retrouvé errant dans un bois lugubre à la frontière italo-yougoslave, Nicola est admis dans une clinique. Il tente alors de recoller les morceaux de sa mémoire amnésique : tout commence par un accident de voiture, une famille retirée du monde qui l’accueille et sur qui semble peser une malédiction tandis que la nuit, d’étranges créatures errent dans la forêt. Sdenka, la jeune femme qui se presse à son chevet, plonge alors Nicola dans un véritable malaise hystérique…

Déjà filmée en 1963 par Mario Bava dans un des trois sketches des 3 VISAGES DE LA PEUR avec Boris Karloff, LA NUIT DES DIABLES est l’adaptation d’une nouvelle du prolifique auteur russe Alexeï Tolstoï (parent de Léon et auteur du texte fondateur de la SF russe AELITA) intitulée "La Famille du Vourdalak". Mais contrairement à l’expressionnisme coloré de Bava, Giorgio Ferroni fait de son film une élégie automnale à la photographie livide. Calée sur le rythme d’un cauchemar, la narration est corrompue par des effusions sanglantes et érotiques. Dans LA NUIT DES DIABLES, le crucifix ne protège plus des démons et ne peut plus rien pour le salut des âmes.

Le film semble en fait sonner la fin de l’âge d’or de l’horreur gothique, un genre qui secoua l’Italie (LE MASQUE DU DEMON de Bava), l’Angleterre (LE CAUCHEMAR DE DRACULA de Fisher) et les États-Unis (LA CHUTE DE LA MAISON USHER de Corman) dans les années 60. Mais c’est aussi le chant du cygne d’un vieux routard du cinéma populaire italien. Laissé au bord de la route lors de la réhabilitation récente du cinéma dit « bis », le solide Giorgio Ferroni fut pourtant à l’aise dans tous les genres, signant péplums, films de guerre et d’espionnage ou l’un des premiers westerns italiens (LE DOLLAR TROUÉ). Douze ans après LE MOULIN DES SUPPLICES, chef-d’œuvre où un savant fou saigne ses victimes pour mieux les pétrifier en statues, il revient au gothique pour en refermer le tombeau.

Geste qu’il harmonise avec l’horreur plus frontale, graphique et anxieuse (LA NUIT DES MORTS VIVANTS est passée par là) qui déferle dans ces années 70 naissantes. Gianni Garko (SARTANA en personne !), la délicieuse Agostina Belli (qui fera ensuite succomber Vittorio Gassman dans PARFUM DE FEMME de Risi) et la superbe partition du jazzman Giorgio Gaslini portée par la voix céleste d’Edda dell’Orso (complice régulière d’Ennio Morricone) font de LA NUIT DES DIABLES un incontournable du cinéma fantastique italien.

À apprécier pleinement dans sa version restaurée, sur grand écran.

— Julien Rousset

Remerciements : Le Chat qui Fume.

_________________________________________________________________________________________

![]()

JEUDI 14 JUIN 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

UNDER THE SKIN

Un film de Jonathan Glazer

GB, 2013, couleur, 1h48, VOSTF

Avec Scarlett Johansson

Dans les rues grises de Glasgow, sillonne une camionnette. À son bord, une jeune femme séduisante, apprêtée, accoste les hommes seuls qu’elle croise aux petites heures du jour ou de la nuit hivernale. Ceux qui répondent à son invitation, attirés dans son antre, subissent un sort funeste. Malgré ses atours, cette prédatrice n’est pas humaine. Sa mission sur Terre nous est inconnue. Représente-t-elle l’avant-garde d’une invasion extra-terrestre ? Fait-elle du désir des hommes son objet d’étude ? Transgressant son énigmatique routine, elle s'échappe hors de la ville, loin de la multitude, dans une errance en quête d'expériences qui la rapprocheraient de cette humanité dont elle a emprunté l'apparence.

Fruit de plusieurs années de gestation et d’élaboration technique, le troisième long métrage du britannique Jonathan Glazer (après SEXY BEAST en 2000 et l’admirable BIRTH en 2004) s’ouvre sur un postulat de film de science-fiction. La naissance abstraite d’une entité dans une nuit sidérale, la construction d’un œil assemblé en un ballet macrocosmique, le babil d’une voix métallique s’entrainant à prononcer des voyelles et un décor laiteux de pure lumière convoquent d’emblée la mémoire de 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE.

C’est cependant à une autre forme d’odyssée à laquelle nous convie Glazer, et la seule comparaison qui vaille avec Kubrick est le soin méticuleux à élaborer à la fois une pensée et un objet filmique véritablement non identifié, d’une grande sophistication sur le plan formel et sonore. UNDER THE SKIN se révèle finalement sans équivalent, s’affranchissant des référents et des codes du cinéma de genre. Il appartient à cette famille devenue rare de films presque mutiques qui ont la beauté des paysages sauvages.

De manière inédite, il nous offre le point de vue de l’alien sur notre monde, un regard vierge qui confronte les réactions humaines à la perception d’une créature s’interrogeant sur son altérité. De celle-ci, le réalisateur souligne qu’elle est « une force, une entité sans émotions, comme la mer », mêlant douceur et cruauté, incarnée magnifiquement par la magnétique Scarlett Johansson, qui, d’héroïne de blockbusters hollywoodiens à la sexualité affirmée, devient ici une figure illusionniste découvrant avec étonnement son enveloppe corporelle.

Le toucher procure le premier contact troublant entre deux formes de vie séparées par une mince et mystérieuse pellicule de chair au-delà de laquelle il s’agit de capter une essence. La quête d’humanité, de féminité, qui sont les nouvelles conditions de cet être, nous est rendue sensible au travers de traitements complexes et évocateurs, où les multiples expérimentations sur l’image et le son mènent à des moments de pure sidération. Par contraste, l’environnement urbain est restitué dans toute sa minéralité, et le recours à une caméra cachée pour capturer les scènes de rue confère une dimension réaliste qui rend plus menaçante encore l’intrusion d’un corps étranger dans la foule.

À la fois cérébral et à fleur de peau, UNDER THE SKIN bénéficie du jeu remarquable des acteurs, pour la plupart non professionnels, et de la musique minimale, quasi rituelle, de Mica Levi, fascinante rumeur constituée de cordes et de percussions semblant restituer de façon dissonante l’intériorité d’une créature solitaire, errant comme une somnambule sur une terre étrangère. Ce conte métaphysique est une pierre de touche du cinéma contemporain. Une œuvre d’atmosphère, épurée et immersive, d’une inquiétante beauté, qui s’adresse à l’imaginaire du spectateur disposé à se perdre, pour son plus grand plaisir.

— Bertrand Grimault

Remerciements : Diaphana.

_________________________________________________________________________________________

![]()

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

LE DÉMON DES ARMES

(GUN CRAZY / DEADLY IS THE FEMALE)

Un film de Joseph H.Lewis

États-Unis, 1950, n&b, 1h26, VOSTF

Avec Peggy Cummins, John Dall

Scénario de Dalton Trumbo d’après une histoire de McKinlay Kantor.

Depuis son plus jeune âge, Bart Tare éprouve une passion pour les armes à feu. De retour dans sa petite ville natale après plusieurs années d’absence, il rencontre Anne Laurie Starr dans une fête foraine. Elle est la vedette d’une attraction et virtuose de la gâchette, tout comme lui. Coup de foudre. Ils s’associent un temps sous le chapiteau, avant de quitter le cirque et de se marier. Rapidement à cours d’argent, les amants décident d’exploiter leurs talents de tireurs et commettent une série de braquages de plus en plus audacieux à travers le pays.

Une photo extraite de GUN CRAZY est devenue iconique. Le couple, en imper et lunettes noires, se précipite dans la rue après un hold-up. L’homme agrippe sa compagne pour l’empêcher de tirer, frénétique, sur les passants. Elle, c’est Peggy Cummins, actrice d’origine irlandaise dont la garde-robe déteindra sur Faye Dunaway dans BONNIE & CLYDE, et qui campe ici une femme sensuelle et ardente. Déterminée à accéder au bien-être matériel en se servant de ces armes meurtrières adulées par la société, son visage d’ange révèle dans l’action ses tendances homicides.

Lui, c’est John Dall, incarnant un homme au tempérament jovial et tiraillé par le sentiment de culpabilité, que la passion charnelle et l’amour fétichiste des flingues entrainent dans une spirale de violence. Traqués par la police, les amants antagonistes sont impuissants à se séparer, irrémédiablement voués à mêler leur destin.

De THE ASPHALT JUNGLE (Huston) à PANIQUE DANS LA RUE (Kazan) en passant par HOUSE BY THE RIVER (Lang), l’année 1950 fut un bon millésime pour le film noir, et les succès des grands studios rejetèrent dans l’ombre le modeste GUN CRAZY qui, du fait d’une distribution confidentielle, ne trouva pas son public à l’époque. Une seconde exploitation sous le titre de DEADLY IS THE FEMALE n’arrangea pas ses affaires. Il n’en est pas moins devenu un classique du genre, cité par Godard, qui en a fait la matrice d’À BOUT DE SOUFFLE, sans oublier l’influence qu’il a exercé ouvertement sur des films du Nouvel Hollywood (BADLANDS ou BERTHA BOXCAR n’étant pas les moindres).

Produit par les frères King, trois anciens membres de la pègre rangés des machines à sous et reconvertis dans de rentables films de gangsters, GUN CRAZY cumule les traits de génie. C’est d’abord le scénario d’un romancier extrêmement populaire à l’époque, MacKinlay Kantor, que remanie Dalton Trumbo, célèbre pour son roman JOHNNY S’EN VA-T-EN GUERRE et un des scénaristes les mieux payés d’Hollywood dans les années 40. Mais après-guerre, Trumbo, victime de la purge anti-communiste, figure sur la liste noire des studios et ne peut travailler à visage découvert. Embauché à vil prix par les pragmatiques King Bros, c’est Millard Kaufman qui lui sert de prête-nom au générique.

Le réalisateur Joseph H. Lewis, un artiste de la série B, est épaulé par le fameux directeur de la photographie Russell Harlan. Le fruit de leur collaboration est un film nuancé, visuellement élaboré, alternant le réalisme quasi documentaire des scènes d’extérieur au caractère onirique des séquences tournées en décor artificiel. Le long plan-séquence du hold-up de la banque de Montrose, embarquant littéralement le spectateur dans la voiture des deux braqueurs improvisant au gré de la situation, est un moment d’anthologie qui a été abondamment commenté.

De par la frénésie de sa mise en scène et le romantisme torride de ses héros maudits, GUN CRAZY est un formidable film d’action, et avant tout, un grand film d’amour fou.

— Bertrand Grimault

_________________________________________________________________________________________

![]()

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

EX-DRUMMER

Un film de Koen Mortier

Belgique, 2007, couleur, 1h44, VOSTF

Avec Dries Van Hegen, Norman Baert, Gunter Lamoot, Sam Louwyck, Tristan Versteven…

Scénario de Koen Mortier, d'après le roman de Herman Brusselmans.

Musique : Arno, Flip Kowlier, Millionaire, Guy Van Nueten.

Film déconseillé aux moins de 16 ans et aux âmes sensibles.

Projection 35mm

Dries, écrivain à succès Flamand, est approché par un groupe de trois losers afin qu’il devienne le batteur du groupe de punk qu’ils ont décidé de former. Seule condition : il doit tout comme eux souffrir d’un handicap. Ne sachant pas jouer de batterie, ce dernier est tout trouvé. Intrigué par ces trois rebuts sociaux, Dries accepte, sans doute pour s’aérer de la crise d’inspiration qu’il traverse. En vérité, il se met à les manipuler pour trouver dans le chaos qu’il déploie de plus en plus dangereusement la source de son prochain roman…

La saleté et la fureur. Cette antienne du Punk s’applique parfaitement à EX-DRUMMER, brûlot offensif et offensant réalisé par Koen Mortier, transfuge de la pub devenu enfant terrible du cinéma Belge. A l’image du Danny Boyle de TRAINSPOTTING, dont EX-DRUMMER peut être vu comme la version Flamande et Trash (c’est dire…), voire du Gaspar Noé de SEUL CONTRE TOUS, Mortier mélange allègrement cinéma social et fulgurances visuelles, transcendant la crasse filmée par une stylisation de chaque plan. Loin d’être purement gratuite, sa mise-en-scène baroque renforce la radicalité jusqu’au-boutiste de son récit, véritable plongée en enfer nihiliste dans la misère la plus crue.

Réflexion sur la création vue comme un exercice de manipulation et d’annihilation de l’Autre, EX-DRUMMER joue en creux avec la place que le batteur occupe dans le groupe : invisible du public, planqué derrière ses futs et ses cymbales, le batteur est pourtant celui qui « dirige » les autres musiciens, celui sur lequel tout repose. C’est lui qui crée l’unité entre les membres, lui qui fait qu’un groupe « sonne » ou pas. Le batteur est un tyran anonyme. Une belle métaphore pour Dries, cet écrivain cynique qui, conscient de sa supériorité intellectuelle sur la bêtise infinie de ses acolytes Mongoloïds, va s’employer à les déglinguer un à un en s’appuyant sur leurs travers et leurs malheurs personnels… De fait, Mortier ne nous épargne rien : ultraviolence, drogue, infanticide, viol, homophobie, racisme, dégénérescence physique et mentale… EX-DRUMMER est un catalogue de tout ce que la misère humaine peut engendrer comme conséquences antisociales, et un catalogue filmé sans excuse aucune, loin, très loin de l’humanisme supposé que l’on attend d’un certain « cinéma social ».

On pourrait facilement se rassurer de la brutalité du choc ressenti à sa vision, équivalent cinématographique d’un morceau de Hardcore craché comme un glaviot en plein face du spectateur, en se disant que tout ça est finalement gratuit, vain. Ce serait ignorer la singularité de la démarche de Mortier et passer outre la radicalité virtuose de son regard. Ce serait surtout ne pas vouloir voir le miroir extrêmement dur qu’il nous tend. Car aux creux de son récit ultra-compact, Mortier nous interroge : qui est le plus immoral ? Les pauvres idiots éructant leur haine du monde par manque de culture et de perspective ou bien l’artiste qui se sert d’eux pour son profit ? En tant que spectateurs, que cherchons-nous dans le spectacle de la misère ? Enfin, plus globalement, c’est bien sur le rôle social de cette misère, et sur les bénéfices de sa récupération que, très sarcastiquement, il nous questionne. La saleté et la fureur, ok… Mais dans notre société, qui est le plus sale ?

— Mathieu Mégemont

Une séance réalisée avec le concours de Blaqout. Merci à Lucie Canistro.

_________________________________________________________________________________________

![]()

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

THE WITCH WHO CAME FROM THE SEA

Un film de Matt Cimber

États-Unis, 1976, couleur, 1h28, VOSTF

Avec Millie Perkins, Lonny Chapman, Vanessa Brown…

Scénario de Robert Thom

Inédit en France

Projection numérique

Public adulte

Serveuse dans un bar miteux de la côte Californienne, Molly occupe son temps libre en gardant ses neveux le jour et en couchant avec son patron la nuit. Sous son apparence de femme libre et indépendante, elle ressasse néanmoins des fantasmes obscènes et violents, alimentés par les figures masculines viriles qu’elle voit à la télévision. Lorsque deux hommes qu’elle avait justement repérés sur son petit écran sont retrouvés assassinés, l’esprit de Molly commence à dérailler. Cherchant le réconfort dans les médicaments et l’alcool, elle ne tarde pas à perdre totalement pied…

Attention, rareté absolue ! Film totalement oublié avant sa ressortie confidentielle aux États-Unis il y a quelques années, la seule trace que THE WITCH WHO CAME FROM THE SEA avait laissée dans les annales du cinéma était son inscription sur la liste des Video Nasties, 72 films intégralement censurés en Angleterre durant 20 ans pour obscénité, parmi lesquels des classiques comme ZOMBIE de George Romero, LES FRISSONS DE L’ANGOISSE et SUSPIRIA de Dario Argento ou encore LA DERNIÈRE MAISON SUR LA GAUCHE de Wes Craven. Pointant très directement le cinéma d’horreur et ses débordements gore, les Video Nasties réservèrent donc le même sort infâmant à ce film d’exploitation à petit budget pourtant beaucoup plus porté sur l’atmosphère et le surréalisme, sorte de drame psychologique pour salles Grindhouse.

Réalisé par Matt Cimber et écrit par Robert Thom, deux activistes du cinéma d’exploitation des années 70, THE WITCH… opère la rencontre des thématiques purement commerciales du cinéma Bis de l’époque (sexe et violence) et une recherche formelle renvoyant directement aux premières amours de Cimber lorsqu’il était metteur en scène de théâtre off-Broadway : Cocteau, Tennessee Williams… En résulte un objet filmique à nul autre pareil, surprenant, troublant, dérangeant… et souvent fascinant. Porté par la photographie déjà affirmée du grand Dean Cundey (chef opérateur attitré de John Carpenter et Steven Spielberg pour certains de leurs meilleurs films), peignant la côte Californienne comme un no man’s land infiniment blafard, il est surtout magnifiquement incarné par la rare Millie Perkins, jusqu’alors aperçue chez Monte Hellman et surtout connue pour son tout premier rôle, celui d’Anne Frank dans l’adaptation cinématographique de son fameux journal par George Stevens en 1959.

Récit d’un esprit tourmenté plongeant irrémédiablement dans la folie homicide, étude d’une schizophrène malade de ne pas vouloir affronter un passé déchirant la poussant de plus en plus vers l’abîme, THE WITCH WHO CAME FROM THE SEA progresse lentement, s’insinue en nous grâce à une économie d’effets parfaitement maîtrisée et à l’impact sensoriel maximum. Extrêmement ambitieux malgré son économie de production, le film n’atteint certes pas tous ses objectifs. Mais, par la puissance de certaines de ses séquences, la gravité de son sujet, la mélancolie de son climat, une actrice habitée et une inventivité formelle constante, il mérite absolument d’être (re)découvert par un public plus large.

Imaginez Roman Polanski tournant son REPULSION pour le compte de Roger Corman sous le ciel sans soleil de la Californie des années 70 et vous aurez un petit aperçu de ce que cette perle injustement méconnue vous réserve.

— Mathieu Mégemont

Nova en parle ici

_________________________________________________________________________________________

![]()

Lune Noire Special dans le cadre du Mois du film documentaire

En partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7€ ou Ticket abonnement

— 20h

Conférence de Sébastien Gayraud et Maxime Lachaud :

Mondo Movies, entre documenteur et chocumentaire

À l’heure du débat sur les « fake news », laissons deux spécialistes nous conter l’histoire et les dérives du genre le plus racoleur, scandaleux et décrié qui soit : le Mondo Movie. Sébastien Gayraud et Maxime Lachaud sont les auteurs de « Reflets dans un œil mort » (Bazaar & Co, malheureusement épuisé), premier ouvrage en France à analyser cette cinématographie parallèle, véritable panorama du bizarre.

— entrée libre pour la conférence seule

— 21h

Projection :

L’AMÉRIQUE INTERDITE

(This is America Part 2)

Romano Vanderbes

États-Unis, 1980, couleur, 1h35, VF

Projection 35mm, copie d’époque

Interdit aux moins de 18 ans à sa sortie en salle

« Toutes les scènes que vous allez voir ont été prises sur le vif. Si parfois elles vous paraitront amères, c’est que bien des choses le sont sur cette terre. Présenter la réalité en toute objectivité sans l’édulcorer est un devoir ».

Ce sont sur ces mots que s’ouvre MONDO CANE, le film de Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi et Paolo Cavara, qui signe en 1962 l’acte de naissance officiel du Mondo Movie. Ce terme générique désigne un genre fructueux dont les racines puisent aux origines mêmes du cinéma avec ses images pittoresques ramenées des contrées les plus lointaines, ses reconstitutions historiques et ses séquences truquées. Entre Connaissance du Monde versant trash et reportage pseudo-ethnographique à prétention encyclopédique qu’accompagne le commentaire alternativement péremptoire ou dramatique d’une personnalité du monde intellectuel, le Mondo Movie s’apparente typiquement au cinéma d’exploitation, foulant aux pieds le « montage interdit » et les règles déontologiques que s’impose le cinéma documentaire.

En choisissant de montrer le scabreux, l’abject, le sensationnel sur le mode du cinéma-vérité, le Mondo est par nature polémique et provoque le plus souvent un réflexe instinctif de dégoût et de rejet chez le spectateur pour qui, comme Godard, le « travelling est affaire de morale ».

Témoignage excentrique et politiquement incorrect d’une période s’étendant des années 60 aux années 80, à une époque où l’accès à « l’information » n’était pas globalisé et instantané, le Mondo tend un miroir déformant de l’humanité dans ses instincts les plus grégaires, ses rituels les plus bizarres, ses excès les plus spectaculaires.

Dans le cadre du Mois du film documentaire consacré cette année par la Bibliothèque de Bordeaux au « documentaire entre réalité et fiction », Lune Noire fait une entorse à son habituel calendrier lunaire avec un fleuron de ce genre cinématographique vilipendé mais hautement savoureux pour le spectateur averti. Romano Vanderbes va nous balader aux quatre coins des États-Unis en s’attardant sur les us et coutumes de ses compatriotes comme s’il s’agissait de bêtes curieuses qu’on regarde à travers les grilles de la cage d’un zoo. Autant dire que le second degré est de mise. « La violence est à l’Amérique ce que la pomme est à la tarte ». Ce docte commentaire donne le ton de cette AMÉRIQUE INTERDITE qui enchaine outrageusement les séquences absurdes, grinçantes, grotesques, choquantes, en se prenant faussement au sérieux : Jello Biafra, le chanteur du groupe punk Dead Kennedys, se présentant aux élections municipales de San Francisco ; des hôtels de luxe réservés aux animaux et des lupanars pour chiens ; des nonnes qui pratiquent le karaté ; des bacchanales disco ; des fermiers qui élèvent des vers de terre à des fins alimentaires ; un mariage naturiste en parachute ; des combats de boxe féminins à seins nus ; un élevage en batterie de poulets destinés aux chaines de fast-food ; un millionnaire camé et son Église de la poudre pure… Jusqu’aux images prétendument volées d’une exécution capitale sur la chaise électrique…

Avant l’avènement du voyeurisme sur Internet, le monde et les américains eux-mêmes découvraient avec la série des THIS IS AMERICA (trois au compteur et leurs multiples déclinaisons) toutes les tares – persistantes - d’une nation célébrant l’excentricité, le mauvais goût, la débauche et la décadence. Bidonné et bidonnant, ad nauseam. Vous êtes prévenus.

— Bertrand Grimault

(Merci Max & Seb !)

_________________________________________________________________________________________

Un événement proposé par l'association Monoquini en partenariat avec le Cinéma Utopia et Radio Nova Bordeaux.

_________________________________________________________________________________________

![]()

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 - 20H45

Cinéma Utopia

5 Place Camille Jullian, Bordeaux

Tarifs : 7 € ou Ticket abonnement

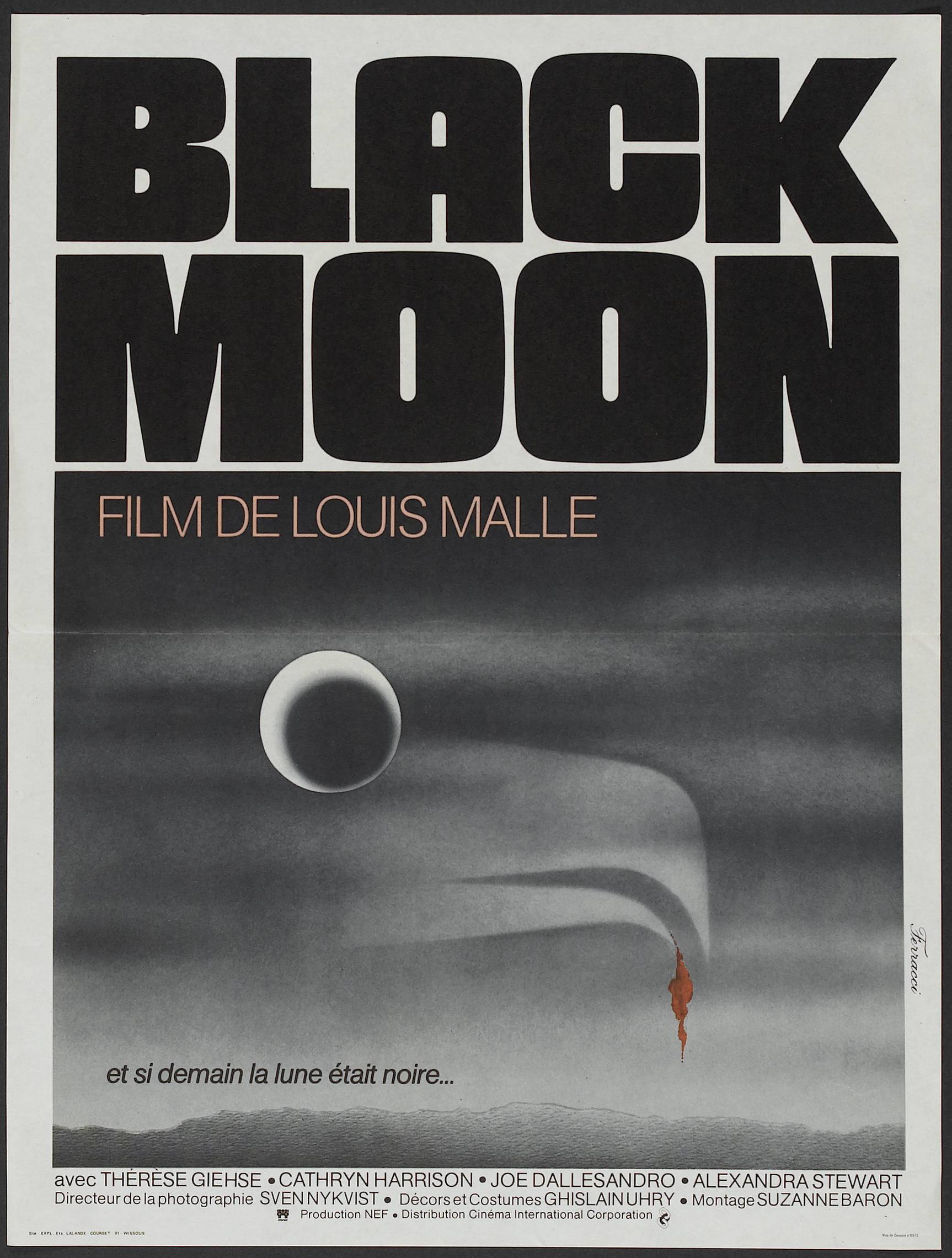

BLACK MOON

Un film de Louis Malle

France, 1975, couleur, 1h40, VOSTF

Avec Cathryn Harrison, Joe Dallesandro, Alexandra Stewart, Thérèse Giehse.

Scénario de Louis Malle et Joyce Buñuel

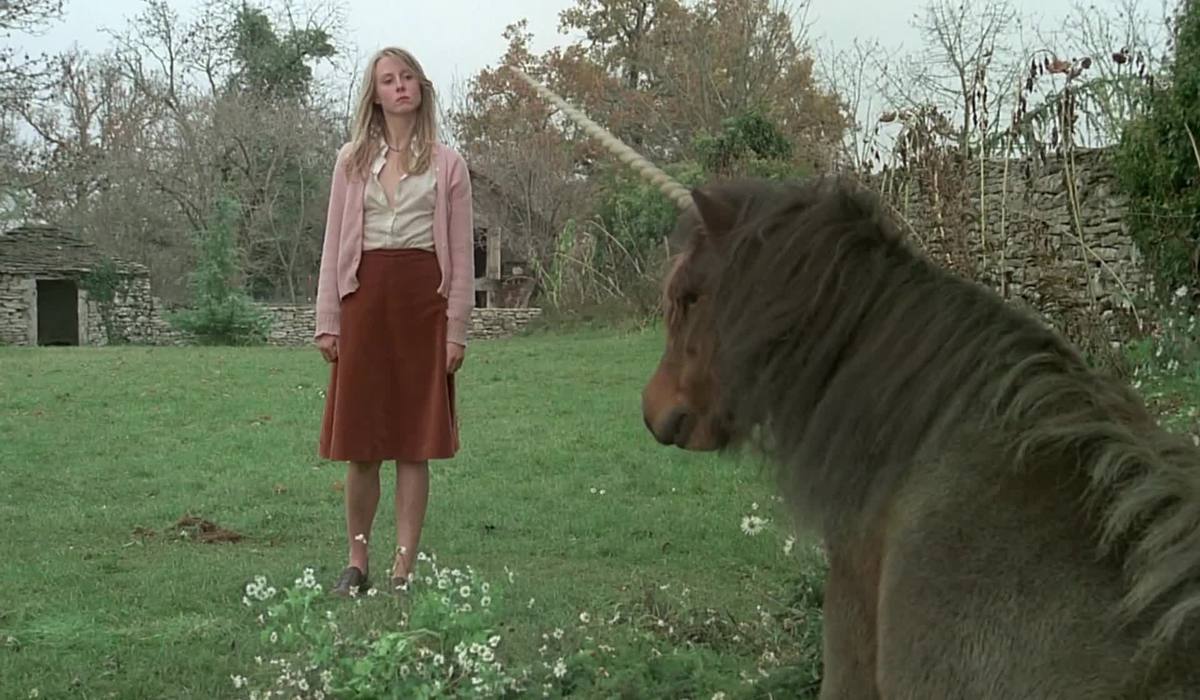

Une jeune fille fuit à travers routes l’horreur de l’ultime guerre civile, celle qui oppose les hommes et les femmes. Elle parvient à trouver refuge dans une étrange demeure solitaire au milieu de la campagne, où cohabitent une vieille dame alitée qui parle une langue inconnue, un couple de jumeaux incestueux et des animaux doués de parole.

Il était temps pour un cycle dont le titre y fait implicitement référence, de programmer BLACK MOON, film méconnu placé sous le signe de Novalis que Louis Malle considérait comme le plus personnel de sa carrière. "Conte de fées mythologique qui se déroule dans un futur proche", selon les termes du réalisateur, il s’agit d’une œuvre ambitieuse et éclatée. Débordant les genres, elle mêle l’atmosphère trouble et languide d’une maison hors du temps, la logique absurde des rêves et d’événements qui surviennent selon un ordre secret, la guerre inter-sexe et le contact établi avec une autre dimension qui l’apparente discrètement à la science-fiction. La présence d’une faune improbable, tels un rat bougon adopté comme animal domestique ou une licorne pataude qui disserte en broutant, lui ajoute une aura fantasmagorique.

Que l’idée du film lui soit venue en rêve ne surprend pas vraiment venant d’un réalisateur qui, dès 1960, a fait exploser les conventions avec ZAZIE DANS LE MÉTRO et dont l’œuvre se distingue par sa diversité d’approches. Rompant radicalement avec la thématique de ses films précédents (LE SOUFFLE AU CŒUR, LACOMBE, LUCIEN) et avec la tonalité réaliste du cinéma français de cette période, Louis Malle se tourne vers une sorte d’écriture automatique et créé, par association d’idées et d’images, un univers déconcertant et désynchronisé.

BLACK MOON se réfère naturellement au fameux récit de Lewis Carroll, où l’héroïne traverse des miroirs successifs qui sont autant de métamorphoses et d’états de conscience modifiés. Tout comme Alice, la Lily de Malle arpente une demeure close sur elle-même, un microcosme avec ses escaliers, ses paliers, ses nombreuses portes, ses demi-étages et ses occupants quelque peu inquiétants. Comme l’indique la lune du titre, blason astrologique de la sexualité féminine, c’est un lieu initiatique où la jeune fille est confrontée, en un mélange de curiosité et de peur, à la puberté et aux transformations de l’adolescence.

Avec la complicité de Joyce Buñuel (belle fille de) à l’écriture, le rattachant subrepticement au surréalisme d’UN CHIEN ANDALOU, Malle élabore une suite d’instants visuels farfelus qui nous font passer du monde extérieur où règne le chaos à un monde imaginaire peuplé de symboles et dénué de tabous, exaltant la folie comme échappatoire. Sven Nykvist, chef opérateur attitré d'Ingmar Bergman, est à son aise dans cette allégorie sur fond d’apocalypse où le ciel de nuages qui domine le paysage rude des causses donne une lumière sans ombres. Tout comme les acteurs qui semblent habiter cet univers insolite le plus naturellement : Cathryn Harrison, qui a l’âge de l’héroïne et s’y identifie pleinement, Joe Dallesandro, star de la Factory de Warhol et habitué aux rôles décalés et décadents dans les films de Paul Morissey, Alexandra Stewart, compagne de Louis Malle et familière de cette demeure qui est la leur, Thérèse Giehse, célèbre interprète de Brecht dont c’est le dernier rôle et à qui le film est dédié.

Incompris et rejeté à sa sortie, BLACK MOON rayonne d’un éclat mystérieux qui suscite l’admiration des amateurs de cinéma différent. Louis Malle, reconnaissant son caractère opaque, parfois maladroit, considérait ce film « comme un étrange voyage jusqu’aux limites de ce moyen d’expression qu’est le cinéma, et peut-être jusqu’à mes propres limites ».

— Bertrand Grimault

Très chouette article sur NOVA : MERCI CAPTAIN !

Retrouvez Lune Noire sur www.lunenoire.org et sur Facebook

_________________________________________________________________________________________

Le cycle de projection LUNE NOIRE est proposé par l'association Monoquini en partenariat avec le Cinéma Utopia et Radio Nova Bordeaux.

Merci à nos fidèles spectatrices et spectateurs, et à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent.

_________________________________________________________________________________________