Cette page est une archive réunissant à rebours les séances mensuelles LUNE NOIRE

de janvier à juin 2017, au Cinéma Utopia de Bordeaux

Retrouvez Lune Noire sur www.lunenoire.org et sur Facebook

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

![]()

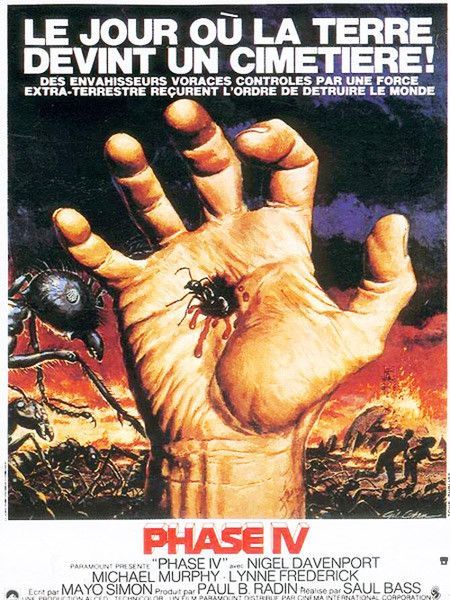

DIMANCHE 25 JUIN 2017

PHASE IV

Un film de Saul Bass

États-Unis/GB, 1974, 1h24, VOSTF

Avec Nigel Davenport, Michael Murphy, Lynne Frederick...

Musique : Brian Gascoigne et David Vorhaus.

Prix spécial du jury au Festival international du film fantastique d'Avoriaz 1975.

Version restaurée.

Au fin fond du désert de l'Arizona, l'activité intense d'une fourmilière attire l'attention de deux scientifiques qui installent à proximité un dôme doté d'un équipement ultra-sophistiqué afin d'en étudier le comportement inhabituel. L'agressivité de la colonie provoque la panique du bétail et la fuite fatale des rares fermiers des environs. À l'issue d'attaques répétées et d'actes de sabotage contrecarrant les investigations des deux hommes qui ont entretemps recueilli une jeune survivante, il s'avère que l'armée innombrable est mue par une intelligence supérieure.

Si la science-fiction des années 50, guerre froide oblige, reposait en partie sur la menace extraterrestre ou l'invasion d'espèces animales rendues gigantesques par de monstrueuses mutations et mues par leur seul instinct de destruction, le genre se teinte au début des années 70 d'une dimension plus métaphysique, voire prophétique, dans le sillage de films tels que 2001, l'Odyssée de l'Espace, La Planète des Singes ou Soleil Vert.

C'est cette voie exigeante qu'emprunte Saul Bass pour l'unique long métrage de sa carrière, précédé en 1968 par un court essai expérimental aux accents pop, Why Man Creates. Saul Bass (1920-1996) est connu depuis les années 50 pour son génie graphique, non seulement comme concepteur de logos, d'affiches au style novateur et de génériques restés aussi célèbres que les films qu'ils introduisent (tel Vertigo d'Hitchcock ou L'Homme au Bras d'Or de Preminger), mais aussi comme metteur en scène de premier plan : c'est à lui qu'on doit le découpage de la fameuse "séquence de la douche" dans Psychose.

Il n'est donc pas surprenant que Phase IV séduise d'emblée par ses qualités plastiques, se déployant autant dans la reconstitution d'un environnement scientifique (signée John Barry, futur chef décorateur sur Star Wars) que dans les visions hallucinatoires qui explosent par moment dans la chaleur écrasante du désert, convoquant psychédélisme et détails à la Salvador Dali qui, rappelons-le, voyait des fourmis partout... Surtout, c'est le soin méticuleux apporté à l'observation de la fourmilière qui fascine, avec les séquences filmées par le cinéaste animalier Ken Middleham.

Récemment, des entomologistes ont observé que les fourmis matabele, répandues dans le sud du Sahara et farouches prédatrices des termites, viennent au secours de leurs blessés dans des combats et les ramènent dans la fourmilière pour les "soigner". De tels comportements, surprenants chez des insectes sociaux où l'individu est souvent négligeable, sont communs dans le film de Saul Bass où les fourmis pratiquent des sortes de rites funéraires et au-delà, élaborent un langage codé afin de tenter d'établir la communication avec le genre humain.

Résultant d'une "Phase I" au cours de laquelle une fourmi a capté un signal émis à l'autre bout de l'univers, l'accomplissement de cette société d'insectes repose sur ses capacités naturelles à s'adapter et à lutter, jusqu'à déployer des pièges et ériger d'étranges constructions annonçant l'avènement d'une nouvelle race prête à dominer le monde.

Le péril d'une multitude considérée comme inoffensive qui soudain défie l'homme n'est pas sans rappeler Les Oiseaux, mais si le film d'Hitchcock décrivait un inexplicable fléau où les forces étaient irréconciliables, le scénario de l'écrivain Mayo Simon, porteur d'une inquiétante utopie, emprunte une voie vertigineuse où les élus d'une humanité nouvelle sont sommés de s'adapter pour survivre.

__Bertrand Grimault

________________________________________________________________________________________

![]()

JEUDI 25 MAI 2017

L'AU-DELÀ

(… E tu vivrai nel terrore ! L’aldilà)

Un film de Lucio Fulci

Italie, 1981, 1h27, VOSTF

Avec Catriona MacColl, David Warbeck, Cinzia Monreale…

Interdit aux moins de 16 ans

Lizza Merril, une jeune new-yorkaise, hérite d’un hôtel en Louisiane. Alors qu’elle y entreprend des travaux de rénovation, des phénomènes surnaturels et terrifiants se produisent. Elle apprend alors que la bâtisse a été construite sur une des sept portes de l’Enfer…

Après Le Venin de la Peur, Giallo atypique projeté l’an passé à Utopia, LUNE NOIRE convoque de nouveau Lucio Fulci pour la projection de la version restaurée de son « chef d’œuvre » : L’Au-Delà.

Retournons en 1978, année de la déflagration Zombie de George Romero, suite de La Nuit des Morts Vivants tournée dix ans plus tôt et pierre angulaire du cinéma d’horreur. Toujours fermement convaincu de la puissance métaphorique du genre, Romero creuse le sillon politique de son cinéma, projette son groupe d’humains dans un gigantesque centre-commercial américain encerclé par une masse de morts-vivants affamés, regroupés sur ce site par atavisme. Sa réflexion sur la société de consommation prend alors la forme d’un film d’action, à l’esprit comics et à la violence gore totalement débridée. Produit et remonté en Europe par Dario Argento, le film est un carton et lance les producteurs italiens sur le filon juteux des zombies et de l’horreur ultra-graphique. Ils commandent un scénario à Dardano Sachetti et embauchent Fulci pour le mettre en scène. A l’époque, ce dernier est au creux de la vague après avoir touché à tous les genres populaires depuis vingt ans : comédie, drame historique, Giallo, Western, films érotiques…

De cette commande purement mercantile, initiée dans le seul but de capitaliser rapidement sur un succès du moment va pourtant surgir un de ces miracles industriels dont le cinéma d’exploitation a le secret : la révélation du talent extraordinaire de Fulci. A la vision politique de Romero, ce dernier oppose la sienne, directement inspirée du Théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud, et fait de ses zombies une masse d’êtres indistincts toujours grossissante, transformant une île caribéenne en antichambre de l’enfer. L’enfer des Zombies (ou Zombie 2), premier segment d’une soi-disant « Trilogie de l’Enfer » est un succès et Fulci intronisé nouveau « maître du gore ». S’ensuit Frayeurs, nouveau cauchemar filmé fortement inspiré de Lovecraft et dont la violence dépasse allégrement tout ce qui a été vu sur un écran. Mais c’est également l’occasion pour Fulci de parfaire son « style » : se défaire d’un script qu’il méprise pour se concentrer sur de véritables tableaux horrifiques, projections de ses visions les plus atroces. Délaisser le sens pour sidérer le spectateur d’assauts graphiques terribles où, paradoxalement, l’ignoble devient

« beau ».

Après Frayeurs vient donc L’Au-Delà, et s’il est considéré comme l’œuvre-maîtresse de Fulci, c’est bien parce que c’est le film où ce style se trouve pleinement réalisé : « un langage à partir de signes, de cris, et non de mots : une pression directe sur les sens » pour citer le « maître » Artaud. Un « film absolu » d’après son auteur. De fait, de l’inconséquence narrative d’un scénario écrit en cinq jours par Sachetti, Fulci extrait une puissance surréaliste sidérante, le film devenant une suite de séquences cauchemardesques dilatées à l’extrême pour accoucher in fine d’une véritable « poésie de l’horreur ».

__Mathieu Mégemont

________________________________________________________________________________________

![]()

MERCREDI 26 AVRIL

PARANOÏAQUE

(Paranoiac)

Un film de Freddie Francis

Grande-Bretagne, 1963, n&b, 1h20, VOSTF

Avec Oliver Reed, Janette Scott, Sheila Burrell, Alexander Davion, Liliane Brousse.

À la faveur de la publication aux éditions Akileos de L'art de la Hammer et avec le soutien du Cinéma Utopia, Lune Noire célèbre la mythique société de production britannique Hammer Film du 13 avril au 3 juin !

Au programme : l’exposition LES FRISSONS DE LA HAMMER à la Bibliothèque Meriadeck, présentant affiches originales, photos et documents rares. Mais aussi conférences, visites guidées et projections.

Célébrée pour les résurrections flamboyantes de Dracula, Frankenstein, de la momie ou du loup-garou qu’elle créa au cours des années 50 et 60, la Hammer brise alors les tabous de la représentation de la sexualité et de la violence à l'écran, créant une esthétique qui marquera profondément la culture populaire jusqu'à nos jours.

Loin de se cantonner au fantastique, la Hammer produisit de nombreux films de guerre ou d’aventures, ainsi qu’une formidable série de thrillers passés en-dessous des radars - tous écrits par le scénariste maison Jimmy Sangster - parmi laquelle un joyau : PARANOÏAQUE.

Rien ne va plus chez les Ashby suite à la mort tragique des parents et au suicide de l’aîné : Simon, le cadet alcoolique, entend bien récupérer l’héritage familial, écartant au passage sa sœur, rendue folle par les apparitions mystérieuses d’un inconnu en qui elle reconnaît son frère défunt.

Construit comme un pur récit de machination à la Boileau-Narcejac, le film digère deux influences majeures : Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot et Psychose d’Alfred Hitchcock, deux matrices infusant au même moment les débuts du Giallo en Italie. Jimmy Sangster va également puiser son inspiration auprès de Josephine Tey, l’une des reines de la littérature à énigme anglaise, et de son roman En Trompe-l’œil en particulier, que le générique néglige de mentionner.

Loin d’être un simple décalque, le film intègre tous les ingrédients issus d’une tradition gothique typiquement britannique et les transpose ingénieusement dans les années 60 : manipulation psychologique, retournement de situations, usurpation d’identité, névroses familiales et recoins de demeure victorienne lourds de secrets inavouables…

Pour la première de ses cinq réalisations pour la Hammer, l’immense directeur de la photographie anglais Freddie Francis (Les Innocents, Elephant Man…) concocte un cadre Cinémascope perfectionniste avec le soutien d’Arthur Grant, le virtuose de l’image attitré de la firme.

C’est aussi ici que l’acteur Oliver Reed, révélé par la Hammer deux ans plus tôt dans La Nuit du Loup Garou de Terence Fisher, forge un type de personnage borderline, penché sur la bouteille et suintant le danger qui nous le rendra si appréciable chez Ken Russel (Les Diables, Love), Sergio Sollima (La Poursuite Implacable) ou David Cronenberg (Chromosome 3). Occulté par la souveraineté de Dracula et Frankenstein, il incarne pourtant dans Paranoïaque une figure tout aussi inquiétante de la monstruosité.

__Julien Rousset

— Séance présentée par Marcus Hearn, historien, auteur de L'antre de la Hammer et de L'art de la hammer, publiés aux éditions Akileos.

— À l'issue de la projection, dégustation offerte aux 50 premiers détenteurs d'un billet, en partenariat avec la Maison du vin de Blaye.

________________________________________________________________________________________

![]()

MARDI 28 MARS 2017

LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS

(No profanar el sueño de los muertos)

Un film de Jorge Grau

Espagne-Italie, 1974, couleur, 1h29, VOSTF

Avec Ray Lovelock, Arthur Kennedy, Christine Galbo

Interdit aux moins de 16 ans

Certains films vous marquent moins en raison de leur scénario qu'en raison de l'atmosphère qu'ils dégagent, parce quelque chose de subtil et d'impossible à circonscrire complètement est logé au sein même de leur imperfection. Le massacre des morts-vivants appartient à cette catégorie de films ; film hallucinant, qui s'apparente plus à un état somatique qu'à un film de fiction.

Cette classieuse coproduction hispano-italienne ne devait cependant être, au départ, qu'une imitation en couleurs du premier film de George A. Romero, La nuit des morts vivants (1968), sorti avec succès quelques années plus tôt. A priori, rien de renversant. Mais dans les mains du réalisateur espagnol Jorge Grau, franc tireur proche de l'École de Barcelone évoluant entre documentaire, expérimentation et cinéma de genre, la commande allait accoucher d'une œuvre fort personnelle, hypnotique, sombre et carnavalesque ; l'obscure copie dépassant peut-être même, une fois n'est pas coutume, l'original.

Rappelons les faits, ténus, qui sous-tendent ce very very bad trip. En chemin vers sa maison de campagne du nord de l'Angleterre, George, un marchand d'art post-hippie et chic, croise accidentellement la route d'Edna, une jeune femme solitaire venue rendre visite à sa sœur toxicomane. Parallèlement, des événements étranges ont commencé à troubler les paysages verdoyants de la campagne anglaise. À l'hôpital, des nouveaux nés ont agressé leurs nurses et les cadavres fraîchement enterrés semblent pressés de sortir de leurs tombes. L'escapade champêtre vire peu à peu au cauchemar.

Encadré dans le mal nommé premier âge d'or du cinéma fantastique espagnol (1970-79), Le massacre des morts vivants, loin d'être un échantillon supplémentaire de grand guignol horrifique national, est d'abord un film d'excellente facture. Sa maîtrise cinématographique (cadrage au cordeau, utilisation des décors comme personnages à part entière, photographie blafarde d'où toute couleur vive est bannie), son économie narrative (rythme suggestif et lancinant, dénouement macabre) le rattachent de fait à la meilleure tradition gothique.

Comme souvent dans le film de zombies, Grau a par ailleurs su instiller au genre une dimension critique. À travers une ultra-violence gore, stylisée et hyperréaliste, Le massacre des morts vivants secoue énergiquement les démons de l'après-68. Pollution, paranoïa, contagion, addiction, gabegie scientifique et haine réactionnaire sont au menu de cette histoire de réveils (du refoulé) impossibles à juguler, qui s'adresse finalement moins aux morts qu'aux vivants et anticipe les dystopies écologistes hollywoodiennes du début de siècle.

Enfin, ce qui rend Le massacre des morts-vivants si original et obsédant tient peut-être à sa science consommée du hors-champ, à commencer par le mode imperceptible de transmission du mal. Grau parsème ainsi son film de détails qui, mis bout à bout, finissent par produire une image monstrueuse du réel. Chaque personnage, plongé dans ses propres obsessions, ne fait que suivre sa pente douloureuse, solitaire et fatale. Les vivants ont cessé de se parler, de se toucher, de faire corps. La rivalité se mue en viralité. Le manque de désir du yuppie, le fascisme du commissaire, la désolation et l'ennui de la vie rurale ; tout concourt à dépeindre un monde dévitalisé, de façon bien plus effrayante que les giclées de sang.

__Loïc Diaz-Ronda

Séance présentée par Loïc Diaz-Ronda, programmateur, critique, chercheur. Il travaille actuellement à la rédaction d'un ouvrage traitant du grotesque dans le cinéma espagnol,

dont il est un spécialiste.

__Loïc Diaz-Ronda s'intéresse au cinéma documentaire, au cinéma expérimental et aux cinématographies hispanophones. Après avoir travaillé trois ans au sein de Light Cone, structure parisienne de diffusion de films expérimentaux, il dirige entre 2003 et 2009 la Biennale du Cinéma Espagnol d'Annecy. En Espagne, il a réalisé des cycles de projections pour le Musée Reina Sofia, le MACBA et le festival Punto de Vista et a été programmateur d'Xcentric, l'écran du Centre de la Culture Contemporaine de Barcelone de 2010 à 2012. Installé depuis à Toulouse, il a été responsable de la programmation culturelle du Musée des Abattoirs entre 2013 et 2015.

________________________________________________________________________________________

![]()

JEUDI 23 FÉVRIER 2017

OPERA

(Terror at the Opera)

Un film de Dario Argento

Italie, 1987, couleur, 1h47, VOSTF

Musique : Brian Eno, Claudio Simonetti, Bill Wyman, Giuseppe Verdi

Avec Cristina Marsillach, Ian Charleson, Urbano Barberini et Daria Nicolodi.

Interdit aux moins de 12 ans

Inédit en salle en France

Version intégrale restaurée

À l’opéra de Milan, une adaptation avant-gardiste du Macbeth de Verdi est secouée par une série de meurtres sadiques.

L’opéra. Dario Argento devait s’y confronter tôt ou tard, tant ses motifs infusent le cinéma du maestro, de façon triviale (des éléments de décor dans PROFONDO ROSSO) ou structurante (les meurtres d’INFERNO). Sans surprise, il choisit le funeste Macbeth et lui adjoint, déjà, la figure du Fantôme de l’opéra. Dans un état “désespéré, presque mort”, dira-t-il, le cinéaste laisse libre cours à une violence moins hallucinée, mais plus hargneuse, plus proche d’un slasher sale que d‘un giallo sophistiqué.

Délaissant définitivement ses acteurs pour sertir obsessionnellement le film de plans alambiqués, il trouve une idée parmi les plus folles de toute sa filmographie : contraindre sadiquement le regard de l’héroïne – et donc du spectateur – à la représentation de l’horreur.

Du troublant transfert qu’Argento opère vers le rôle du metteur en scène de l’opéra jusqu’aux meurtres chorégraphiés du tueur, tout est ici question de mise en scène, rompue aux codes du sado-masochisme.

Si OPERA peut être vu comme le tombeau du fantastique transalpin, c’est aussi un point de rupture chez Dario Argento. Pour beaucoup c’est le film du hard rock et des plans à la Louma sur la façade d’une chaîne-stéréo, pour d’autres, le dernier temps fort au sein d’un second mouvement de l’œuvre consacré aux névroses sexuelles féminines (PHENOMENA, LE SYNDROME DE STENDHAL, TRAUMA).

Inédit dans les salles françaises et donc présenté pour la première fois dans son format Scope d’origine et dans une copie restaurée totalement uncut, vous allez - réellement - voir OPERA et pouvoir choisir votre camp.

__Julien Rousset

________________________________________________________________________________________

![]()

DIMANCHE 29 JANVIER 2017

LA PANTHÈRE NOIRE

(The Black Panther)

Un film de Ian Merrick

GB, 1977, couleur, 1h38, VOSTF

Avec Donald Sumpter, Debbie Farrington, Marjorie Yates, Sylvia O' Donnell, Andrew Burt, Alison Key

Interdit aux moins de 16 ans

Donald Neilson, vétéran des commandos au service de Sa Majesté rompu au combat et aux techniques de survie à l'époque des guerres post-coloniales, de retour à la vie civile dans une Angleterre en pleine récession, est un père de famille qui mène une double vie. Tyran domestique appelé à s'absenter régulièrement sur des chantiers pour subvenir au quotidien du foyer, il se livre en réalité à des braquages meurtriers de bureaux de poste lors de raids nocturnes, le désignant comme l'ennemi public n°1 sous le nom de "panthère noire" en référence à son accoutrement. Déterminé à faire un ultime gros coup, il kidnappe une adolescente héritière d'une fortune et exige une rançon...

Depuis le courant "néo-réaliste" fondé par John Grierson dès la fin des années 20 en passant par l'émergence du Free Cinema en 1956 jusqu'à nos jours et les films de Ken Loach notamment, une des caractéristiques du cinéma britannique est son attachement au réel, puisant avec constance à la source documentaire. La vague de polars poisseux inaugurée en 1971 par Get Carter (La Loi du Milieu) de Mike Hodges et Villain de Michael Tuchner (avec Richard Burton dans le rôle du "salaud", titre français d'un film particulièrement teigneux) confirme d'une certaine façon cette tendance par le biais de sujets proches de l'actualité traités avec un réalisme blafard, la grisaille des quartiers déshérités des villes industrielles du Nord en constituant le plus souvent le décor.

Des cinéastes mal embouchés portent durant cette décennie un éclairage cru et désabusé sur une Angleterre sans rêve ni aspiration, au quotidien maussade et étriqué. No future.

Paradoxalement, ce sont deux réalisateurs américains qui en livrent la vision la plus sombre, dénuée de tout sensationnalisme, terrifiante dans leur description de la psychose de l'homme du commun : Sidney Lumet, avec The Offence et son inspecteur de police au bord de la folie, et Richard Fleischer dont L'étrangleur de Rillington Place relate les méfaits du tristement célèbre John Christie, tueur en série qui fit inculper et condamner à mort un innocent.

The Black Panther ne déroge pas à la règle et s'inscrit magistralement dans ce noir sillon. À l'instar de Fleischer, le premier long métrage réalisé par Ian Merrick s'inspire d'un fait divers qui a ébranlé le Royaume-Uni dans les années 70. Produit en pleine crise du cinéma britannique avec une économie de moyens qui lui confère une sècheresse et une précision implacable, le film dresse le portrait d'un monstre ordinaire, criminel méthodique mais au final inapte dans l'action, précipitant brutalement chacune de ses "missions".

Porté par le jeu glaçant de Donald Sumpter, l'itinéraire de ce psychopathe instaure d'autant plus le malaise que l'incompétence de la police semble l'autoriser à frapper en tout lieu et à tout instant.

Objet avant même sa sortie en salle d'une controverse médiatique dénonçant l'exploitation crapuleuse d'un drame encore vif dans les mémoires (ce que contredit la sobriété efficace du scénario de Michael Armstrong), le film fut rapidement interdit de distribution et ne put bénéficier que d'une diffusion confidentielle en VHS.

Délivré d'un purgatoire de 40 années, il est urgent de (re)découvrir, grâce au distributeur UFO Films, The Black Panther en tant que chef-d'œuvre désormais incontournable du film noir britannique.

__Bertrand Grimault

________________________________________________________________________________________

Un événement proposé par l'association Monoquini en partenariat avec le Cinéma Utopia et Radio Nova Bordeaux. Remerciements à UFO Films, Le Chat qui Fume, Tanzi Distribution, Swashbuckler Films, Studio Canal.

Monoquini bénéficie du soutien de la Ville de Bordeaux.

_________________________________________________________________________________________